Subtotal: ₹ 720.00

Brands

-

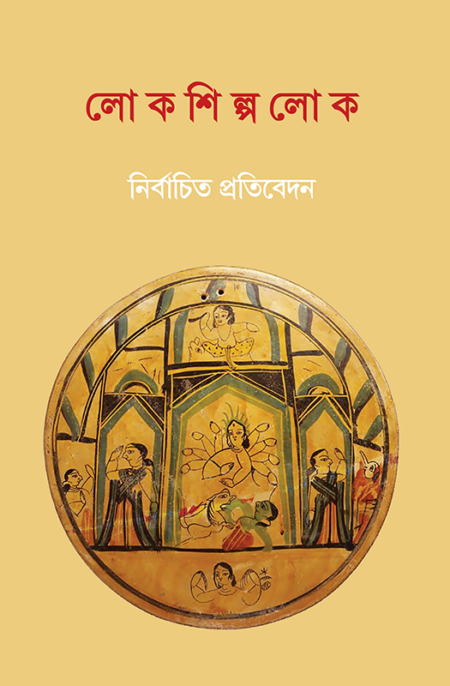

অনির্বাণ দাশ

শরীরনীতিকথাশরীর ও মন— এই দুইয়ের তথাকথিত ফারাক, এবং শুধুমাত্র জৈব উপস্থিতিমাত্র হিসাবে শরীরকে চেনার যে রেওয়াজ তাকেই নানাদিক থেকে প্রশ্ন করতে চেয়েছে এই বই। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শরীর ও তার রাজনৈতিকতার মতো গভীর বিষয়কে সহজ সাবলীল বাংলায় এখানে উপস্থাপিত করেছেন লেখক অবিশ্বাস্য আয়াসহীনতায়।

হার্ডকভার, ১৪৪ পৃষ্ঠা

₹ 300.00 -

গেয়র্গ ক্রিস্টফ লিশটেনব্যর্গ

বাতিল পুথিআঠারো শতকি জর্মন বৈজ্ঞানিক গেয়র্গ ক্রিস্টফ লিশটেনব্যর্গ [১৭৪২-১৭৯৯] আক্ষরিক অর্থেই বহুবিদ্যাবিশারদ হলেও— তিনি ছিলেন গবেষণানির্ভর ভৌতবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, শিল্পসাহিত্য-সমালোচক— আজ প্রাসঙ্গিক কিছু প্রবচনাত্মক উক্তির জন্য। এগুলি তিনি লেখেন কয়েকটি নোটবই জুড়ে, এবং নোটবইগুলির নাম দেন ‘বাতিল পুথি’।

প্রদীপ্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য সহকারে লিশটেনব্যর্গ-রচিত এই তীক্ষ্ণ উক্তিগুলি একদিকে যেমন প্রকট করে সমাজ ও শিক্ষার ভানসর্বস্বতা, তেমনই আর-এক দিকে বিচার করে সুবিস্তৃত দার্শনিক প্রশ্নমালা; এবং ফলে এর মধ্যে আমরা সন্ধান পাই তাঁর নিগূঢ় চিন্তার এমন সব অলিগলি যা কখনও অস্বস্তিকর এবং কখনও সরসোজ্জ্বল। এগুলির বিশেষত্ব এই যে, তা আমাদের শেখায় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রূপ সংশয়বদ্ধতা।

লিশটেনব্যর্গ সেই সব বিরল ভাবুকদের একজন, যিনি বিশ্বাস করেন সংশয়তিমিরে যাত্রা না করলে সত্যজ্ঞানের আলোকরশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় না।

তরজমা উত্তরকথন টীকা : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

₹ 180.00 -

তপোধীর ভট্টাচার্য

জাক দেরিদা : তাঁর বিনির্মাণ₹ 125.00 -

তপোধীর ভট্টাচার্য

রোলাঁ বার্ত : তাঁর পাঠকৃতি₹ 125.00 -

তপোধীর ভট্টাচার্য

মিশেল ফুকো : তাঁর তত্ত্ববিশ্ব₹ 160.00 -

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

ভারতীয় জড়বাদ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসেই কোন্ প্রাচীন কালেও কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা যাচাই করে গ্রহণ করায় বিশ্বাস করতেন, প্রতিবাদে সরব হতেন। প্রশ্ন ও তর্ক, বিচার ও বিবেচনা, আচার ও অভ্যাসের প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার পতাকা। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে দেখলেও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় এই অনুশীলনের বৌদ্ধিক, যৌক্তিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা। আমাদের বোঝা উচিত, পুরাতন সেই মুক্তচিন্তকেরাই বীজ বপন করেছিলেন সভ্যতার এক অপরিহার্য আঙ্গিকের— এ ছিল মানুষের যাবতীয় মানসিক ক্রমোন্নতির এক অমূল্য উপকরণ। ভারতীয় জড়বাদের ইতিহাস নিয়ে সুপণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের পথিকৃৎ গবেষণা।

ভাষান্তর : সুদীপ্ত চক্রবর্তী

₹ 135.00 -

ভলতের

নিজের বাগান চাষ

অনুচিন্তন ও কথিকাকোন প্রকার তাত্ত্বিকতার আশ্রয় না নিয়ে নিরলস কাজ করে যাওয়াই জীবনকে সহনীয় করে তুলতে পারে। নিজের বাগান চাষ করার অর্থ সেই কাজে মন দেওয়া, যে-কাজ উন্নত রূপে নির্বাহ করার শক্তি রয়েছে আমাদের মধ্যে। কাঁদিদ-এর এই অন্তিম অমোঘ বাক্যটি যেন নীরবতার সমর্থনসূচক যুক্তি বা মানবসমাজের অসহায়তার প্রতি ঔদাসীন্যের সমার্থক বলে ভুল করা না হয়। কাঁদিদ-এর মতে, সমগ্র বিশ্বই আমাদের উদ্যান : আমাদের পরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো।

এ বইয়ে স্বনামখ্যাত ফরাসি লেখক ও দার্শনিক ভলতের-এর রচনাবলি থেকে চয়িত কিছু বাক্য ও কথিকা সাজিয়ে দেওয়া হল, সঙ্গে উত্তরকথনে রইল তাঁর জীবন ও কর্মের বিশদ পর্যালোচনা।

তরজমা উত্তরকথন টীকা : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

₹ 200.00 -

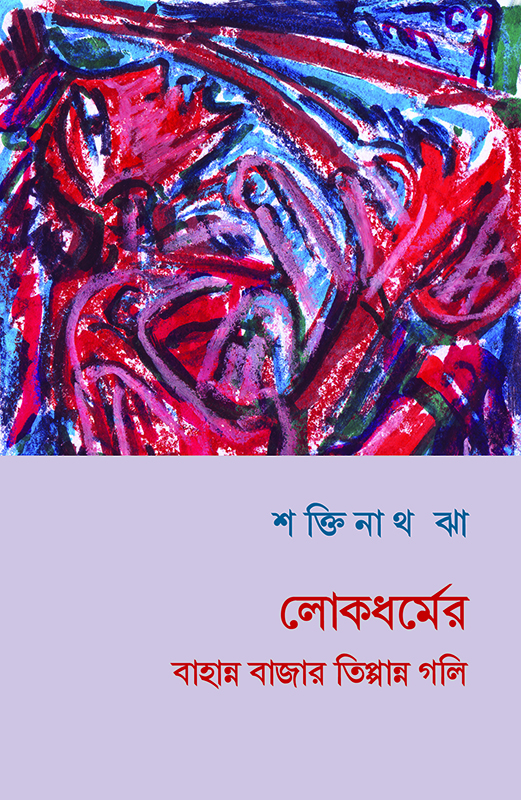

শক্তিনাথ ঝা

লোকধর্মের বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলিভদ্রলোকের ধারণায় শিষ্ট জীবন হল দেয়ালবন্দি, আচারপ্রধান। আর লোকজীবন হল অনাচার-যথেচ্ছাচারে মুক্ত, স্বাধীন, এক কথায় সহজিয়া। লোকধর্ম অর্থমূল্যে বিকোয় না। কঠোর অনুশীলনে অর্জন করতে হয় ধর্মবোধ। এ বোধ ব্যতিরেকে আত্ম-অনুভবের মহাসুখের স্বাদ মেলে না। সেখানকার পাশপোর্ট সাধনার, শ্রমের মূল্যে কিনতে হয়।

লোকধর্মের সাহিত্যে যৌনতা শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই। দেহে ক্ষুধা, নিদ্রা, বাসনা, মৈথুনের আবেগাদি আছে। আছে দশেন্দ্রিয় ষড়্রিপুর স্বভাব-ধর্মগুলি। এগুলি ভালো বা মন্দ, পাপ বা পুণ্য, কোনটিই নয়। এগুলি সহজাত দেহধর্ম। বৈষ্ণব বাউল-ফকিরেরা কামকে নিষ্কাম প্রেমে পরিণত করতে চায়। এটি তাদের সাধ্য ও সাধনা। তাদের খাদ্য, অশন-বসন, দর্শন একটু আলাদা।

অনিত্য ভুবনে, অনাত্ম দেহে নানা দুঃখ আছে। দেহের ক্ষয়-জরা-রোগকে প্রতিষেধ করতে হয়, মনে শোকতাপকে ছিন্ন করতে হয়, অহং-এর তৃষ্ণাকে শমিত করতে হয়। বাহ্য জগতের ঘটনাবলিকে অনিবার্য বলে মানলে এ ভুবন বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন মানবিক সম্বন্ধের মন্থিত অমৃতকে খুঁজতে হয়। লোকধর্মে কঠোর অনুশীলনে দেহ-মন বদলে আত্মদীপ হতে হয়। এর শতেক পন্থা, অযুত প্রকরণ-পদ্ধতি সাধু-সন্তদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেগুলি বুকে (সিনায়) থাকে, মুখে শোনা যায়। আর কিছু দেখে অনুকরণ করতে হয়।

আরশি-নগরের পাশে এক ঘর, সে ঘরের পড়শিরা কৃপা করে ডেকে নিয়েছিলেন। যারা স্মরণে মরেন না, তাদের কথার কথকতার সূত্রেই এ রচনা। লোকধর্মের জীবনপ্রবাহ থেকে নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুননির্মাণ করে-করে একরকম ইতিহাস রচনার অদক্ষ প্রয়াসও কেউ-কেউ খুঁজে পেতে পারেন এ রচনায়। লৌকিক সাধকেরা ‘অপর নন’। তাঁরা আর-পাঁচজন মানুষেরই মতো। প্রবহমান কাল এবং ঘটনা অনিবার্য ভাবেই তাঁদের উপরে ছায়া ফেলে। প্রতিটি মানুষের মতো এ সাধকেরা প্রত্যেকে বিশিষ্ট, অনন্য। অলৌকিক সাধু নয়, লৌকিক অসাধারণ মানুষেরা এ রচনায় স্থান নিয়েছেন। এগুলি অলৌকিক রহস্যগাথা নয়, রহস্যে বাঁধা জীবনের কথা।

₹ 400.00 -

দীপংকর লাহিড়ী

শাশ্বত : মহাভারতের পুনর্পাঠমহাভারত এক বহুমাত্রিক মহাকাব্য। পাশ্চাত্যের গবেষকদের মতে ‘সুপার এপিক’, আমরা যার বাংলা করতে পারি অতিমহাকাব্য। তাঁদের দর্শানো কারণ মহাভারতের ব্যাপ্তি, আয়তনে যা ইয়োরোপীয় দুই মহাকাব্যের মিলিত আয়তনের আট গুণ। কিন্তু মহাভারতের কালের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে গবেষকরা বিশেষ কিছু ভাবেননি। মহাভারত মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশেরও এক বাচিক দলিল। ভূবিদ্যার একটি শাখার অনুসন্ধানের পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান গ্রন্থ তার কালক্রমিক মাত্রা উন্মোচনের গবেষণামূলক প্রচেষ্টা। তাই এখানে এসেছে কাল-ক্রমিক বিবর্তনের ধারায় গণ থেকে জন, মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্র, সভ্যতার স্তরক্রম, রাজনীতি থেকে অর্থশাস্ত্র, সমরনীতি, সমাজের উন্নতি ও অবক্ষয়, যার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইয়োরোপ, মিশর, মধ্য প্রাচ্য ও ভারতের নথিবদ্ধ ইতিহাসের ভিত্তিতে। বহুদর্শী লেখকের এ এমন এক বই, যা বহু দিন ধরে পাঠকের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে।

₹ 100.00 -

বেলা চক্রবর্তী।। ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মৃত্যু দাহ সমাধিভাববাদী হিন্দু ধর্মে মৃত্যুচিন্তা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মৃত্যুকে ভাববাদীরা কখনওই জীবনের শেষ বলে মানেননি। মৃত্যু তাঁদের কাছে এক তীর্থের পান্থনিবাস ছেড়ে আর-এক তীর্থের অভিমুখে যাওয়া, জীর্ণবাস ছেড়ে নতুনতর পোশাক পরা। মৃত্যুচিন্তার এই প্রসারিত ভূমি কিন্তু ভারতীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মেলে না। শুধু মেলে না নয়, যাবতীয় প্রেতকৃত্যকে বস্তুবাদীরা ব্রাহ্মণদের চাতুরী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না সেভাবে দেখলে এ দৃষ্টিতেও কিন্তু মৃত্যুকে নিরঙ্কুশ নঞর্থক ভাবা সমীচীন নয়। মানুষ মারা গেলে দেহ নামক বস্তুর অপসারণ ঘটে ঠিকই, কিন্তু বস্তু অপসৃত হলেও থেকে যায় তার মানসিকতা, যা ঐ বস্তুরই প্রতিফলন। বস্তুবাদীদের এই অক্ষয় মানসিকতা থেকে ভাববাদীদের অবিনশ্বর আত্মার সম্পর্ক তা হলে কি খুব দূরের? মৃত্যু মানে যে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং জগৎ আর জীবনের সঙ্গে সে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত, সেটা দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সুপণ্ডিত দুই লেখকের গ্রন্থনা।

₹ 60.00Version : ebook - hardcopy -

বেলা চক্রবর্তী।। ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মৃত্যু দাহ সমাধিভাববাদী হিন্দু ধর্মে মৃত্যুচিন্তা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মৃত্যুকে ভাববাদীরা কখনওই জীবনের শেষ বলে মানেননি। মৃত্যু তাঁদের কাছে এক তীর্থের পান্থনিবাস ছেড়ে আর-এক তীর্থের অভিমুখে যাওয়া, জীর্ণবাস ছেড়ে নতুনতর পোশাক পরা। মৃত্যুচিন্তার এই প্রসারিত ভূমি কিন্তু ভারতীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মেলে না। শুধু মেলে না নয়, যাবতীয় প্রেতকৃত্যকে বস্তুবাদীরা ব্রাহ্মণদের চাতুরী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না সেভাবে দেখলে এ দৃষ্টিতেও কিন্তু মৃত্যুকে নিরঙ্কুশ নঞর্থক ভাবা সমীচীন নয়। মানুষ মারা গেলে দেহ নামক বস্তুর অপসারণ ঘটে ঠিকই, কিন্তু বস্তু অপসৃত হলেও থেকে যায় তার মানসিকতা, যা ঐ বস্তুরই প্রতিফলন। বস্তুবাদীদের এই অক্ষয় মানসিকতা থেকে ভাববাদীদের অবিনশ্বর আত্মার সম্পর্ক তা হলে কি খুব দূরের? মৃত্যু মানে যে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং জগৎ আর জীবনের সঙ্গে সে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত, সেটা দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সুপণ্ডিত দুই লেখকের গ্রন্থনা।

₹ 25.00 -

লেখার সঙ্গে যাঁরাই কোন-না-কোন ভাবে জড়িত, তাঁদেরই কোন-না-কোন সময়ে ভাবতে হয় যে লেখা ব্যাপারটা আদতে কী। এই বইয়ে লেখক ঠিক তা-ই খুঁজে দেখতে চেয়েছেন আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোয়। এই সূত্রে যেমন দেরিদা-র কথা এসেছে, তেমনি এসেছে গ্রেগরি বেটসন-এর কথা, এসেছে মার্ক্স-এর কথা, এসেছে ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের কথাও। এমন বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে লেখা নিয়ে এমন আলোচনা যে বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

₹ 40.00