-

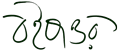

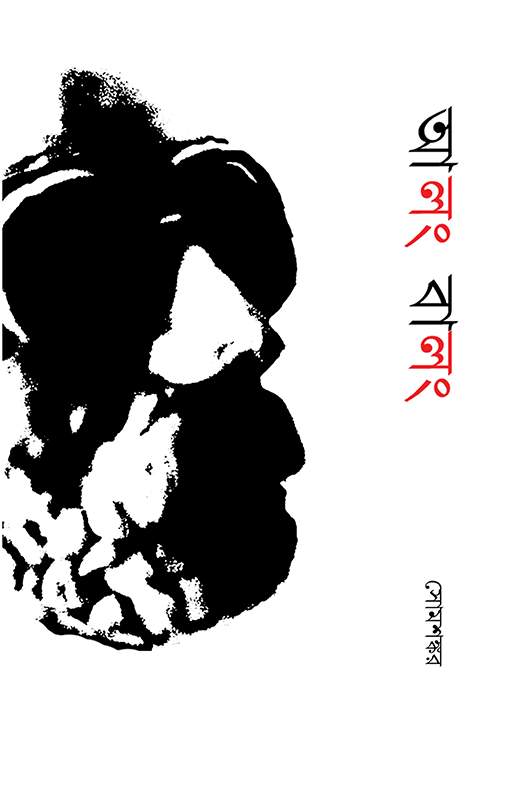

অসীম রেজ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আধুনিকতাবর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিকতার জন্ম কবে, কোথায় ও কী ভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের তাৎপর্য, ফর্মের গতিময় বিন্যাস ও ছন্দোময়তা, আদিমতার রূপ, শৈশব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও স্বয়ংক্রিয় রচনাপদ্ধতি, এবং সংগীতময়তা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কথা। সর্বোপরি, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পী ও শিল্পশৈলীর দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবির মৌলিকতা কোথায় এবং শিল্পী ও সমালোচকদের চোখে তাঁর ছবির মূল্যায়ন কতটা যথাযথ— এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম সংস্করণ, সচিত্র ৮৪ পৃষ্ঠা

₹ 220.00Rabindranather Chobi O Adhunikota

অসীম রেজ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আধুনিকতাবর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিকতার জন্ম কবে, কোথায় ও কী ভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের তাৎপর্য, ফর্মের গতিময় বিন্যাস ও ছন্দোময়তা, আদিমতার রূপ, শৈশব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও স্বয়ংক্রিয় রচনাপদ্ধতি, এবং সংগীতময়তা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কথা। সর্বোপরি, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পী ও শিল্পশৈলীর দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবির মৌলিকতা কোথায় এবং শিল্পী ও সমালোচকদের চোখে তাঁর ছবির মূল্যায়ন কতটা যথাযথ— এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম সংস্করণ, সচিত্র ৮৪ পৃষ্ঠা

₹ 220.00 -

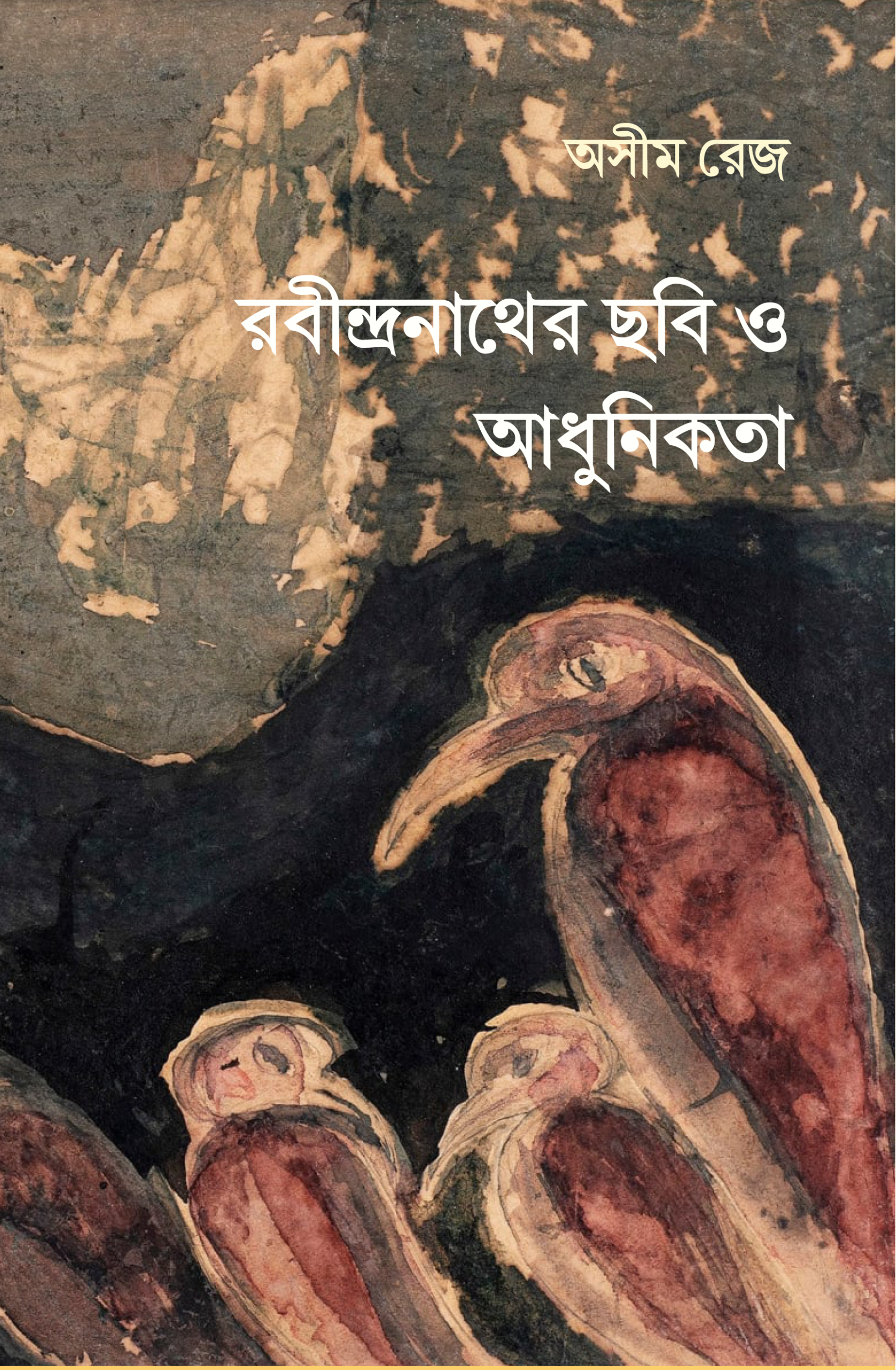

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরএ বই অবনীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়। এখানে শুধু তাঁর সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা জনের নানা কথা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের ঝাঁপি থেকে কিছু-কিছু বেছে নিয়ে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে রক্তমাংসের মানুষটিকে। পূর্ণাঙ্গ কোন রূপ ফোটানোর চেষ্টা করা হয়নি, যেহেতু তা সম্ভব নয়। বরং চকিত উদ্ভাসে মূর্ত এক মহৎ প্রাণের আড়ালে ব্যক্তিমানুষটির সন্ধানই এখানে লক্ষ্য। অনেকটা যেন পর-পর ফেলে রাখা আলোকচিত্র গেঁথে খণ্ড-প্রতিকৃতি গড়ে তোলা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পেরিয়ে তাঁর শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তার উষ্ণতালাভের আশায় এ এক সামান্য প্রয়াস।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা

₹ 280.00Sthirchitro : Abanindranath Thakur

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরএ বই অবনীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়। এখানে শুধু তাঁর সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা জনের নানা কথা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের ঝাঁপি থেকে কিছু-কিছু বেছে নিয়ে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে রক্তমাংসের মানুষটিকে। পূর্ণাঙ্গ কোন রূপ ফোটানোর চেষ্টা করা হয়নি, যেহেতু তা সম্ভব নয়। বরং চকিত উদ্ভাসে মূর্ত এক মহৎ প্রাণের আড়ালে ব্যক্তিমানুষটির সন্ধানই এখানে লক্ষ্য। অনেকটা যেন পর-পর ফেলে রাখা আলোকচিত্র গেঁথে খণ্ড-প্রতিকৃতি গড়ে তোলা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পেরিয়ে তাঁর শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তার উষ্ণতালাভের আশায় এ এক সামান্য প্রয়াস।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা

₹ 280.00 -

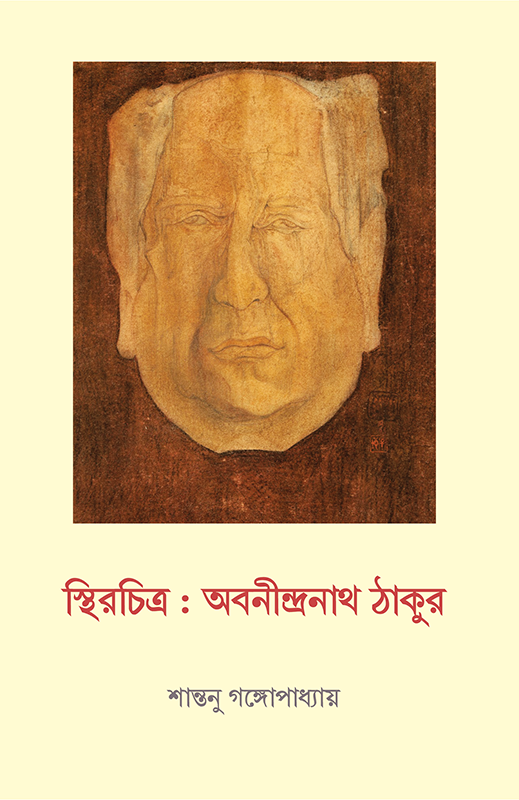

বন্দনা শিবা : কথালাপ

বিষমুক্ত জীবনের পক্ষে“আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় একটা সংকট হল জলবায়ু পরিবর্তন। ৫০% খাদ্য এমন এক ব্যবস্থা থেকে আসে যা জীবাশ্ম-জ্বালানি, রাসায়নিক, কীটনাশক আর দূরবর্তী পণ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এই জলবায়ু সংকট যত বাড়বে, খাদ্য-নিরাপত্তা তত ভাঙতে থাকবে। আমাদের ফসলের ক্ষেতগুলো ধ্বংস হবে। সাইক্লোন হবে, হিমবাহ গলবে, আরও কত কী। অতএব আমাদেরকে প্রতিরক্ষায় মন দিতে হবে এবং জীববৈচিত্র্যই হতে পারে এই প্রতিরক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। সেরকম বীজ আমাদের আছে। নোনা-সহিষ্ণু, বন্যা-সহিষ্ণু, খরা-সহিষ্ণু, এমন বৈচিত্র্যময় সব বীজ। আর-একটা সংকট হল স্বাস্থ্যের। আমরা তর্ক করতে থাকি, কে খাওয়াবে। কিন্তু এ সত্য আমরা এড়াতে পারি না, রোগের উৎপত্তি হয়েছে প্যাকেটজাত খাবার আর রাসায়নিক থেকেই। জৈব খাদ্য মাত্র দশ দিনে আপনার পেট থেকে ঐ সব বিষ বের করে দিতে পারে। জৈবিক পন্থায় চাষ করা খাদ্যে ৪০-৫০% প্রধান পুষ্টি উপাদান— সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিংক ও নিকেল মজুত থাকে। এই সকল ফাইটো-কেমিকাল মানুষের পুষ্টি ও সুস্থতা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ৭৫% অসুখ-বিসুখ হয় ভেজাল খাদ্যের কারণে। আর মানুষের আয়ের সব থেকে বড় অংশ খরচ হয় চিকিৎসার পেছনে। সুতরাং জলবায়ু সংকট প্রতিহত করাই হোক আর সুস্থ থাকার জন্যই হোক, আপনাকে আপনার খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।”

ওপরের কথাগুলো ভারসম কৃষি, খাদ্যসুরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ও সুখ্যাত পরিবেশ-কর্মী, নারীবাদী ও বিশ্বায়ন-বিরোধী কর্মী বন্দনা শিবা-র। এই বইয়ে রয়েছে এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর দশটি কথালাপের সম্পাদিত বয়ান।

সংকলন ও ভাষান্তর : নুসরাত জাহান

₹ 240.00Bishmukto Jiboner Pokkhe

বন্দনা শিবা : কথালাপ

বিষমুক্ত জীবনের পক্ষে“আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় একটা সংকট হল জলবায়ু পরিবর্তন। ৫০% খাদ্য এমন এক ব্যবস্থা থেকে আসে যা জীবাশ্ম-জ্বালানি, রাসায়নিক, কীটনাশক আর দূরবর্তী পণ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এই জলবায়ু সংকট যত বাড়বে, খাদ্য-নিরাপত্তা তত ভাঙতে থাকবে। আমাদের ফসলের ক্ষেতগুলো ধ্বংস হবে। সাইক্লোন হবে, হিমবাহ গলবে, আরও কত কী। অতএব আমাদেরকে প্রতিরক্ষায় মন দিতে হবে এবং জীববৈচিত্র্যই হতে পারে এই প্রতিরক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। সেরকম বীজ আমাদের আছে। নোনা-সহিষ্ণু, বন্যা-সহিষ্ণু, খরা-সহিষ্ণু, এমন বৈচিত্র্যময় সব বীজ। আর-একটা সংকট হল স্বাস্থ্যের। আমরা তর্ক করতে থাকি, কে খাওয়াবে। কিন্তু এ সত্য আমরা এড়াতে পারি না, রোগের উৎপত্তি হয়েছে প্যাকেটজাত খাবার আর রাসায়নিক থেকেই। জৈব খাদ্য মাত্র দশ দিনে আপনার পেট থেকে ঐ সব বিষ বের করে দিতে পারে। জৈবিক পন্থায় চাষ করা খাদ্যে ৪০-৫০% প্রধান পুষ্টি উপাদান— সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিংক ও নিকেল মজুত থাকে। এই সকল ফাইটো-কেমিকাল মানুষের পুষ্টি ও সুস্থতা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ৭৫% অসুখ-বিসুখ হয় ভেজাল খাদ্যের কারণে। আর মানুষের আয়ের সব থেকে বড় অংশ খরচ হয় চিকিৎসার পেছনে। সুতরাং জলবায়ু সংকট প্রতিহত করাই হোক আর সুস্থ থাকার জন্যই হোক, আপনাকে আপনার খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।”

ওপরের কথাগুলো ভারসম কৃষি, খাদ্যসুরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ও সুখ্যাত পরিবেশ-কর্মী, নারীবাদী ও বিশ্বায়ন-বিরোধী কর্মী বন্দনা শিবা-র। এই বইয়ে রয়েছে এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর দশটি কথালাপের সম্পাদিত বয়ান।

সংকলন ও ভাষান্তর : নুসরাত জাহান

₹ 240.00 -

সোমশঙ্কর

আলং বালংকয়েক বছর ধরে খুবই অনিয়মিত ভাবে সমাজ-রাজনীতি আর আমাদের চারপাশের বাস্তবতা নিয়ে এই সব টুকরো লেখা লিখছিল, লিখে রাখছিল সোমশঙ্কর। নিজেরই প্রয়োজনে।

সঙ্গে আঁকছিল, এঁকে রাখছিল ছবি। কখনও ছবির সূত্র ধরে লেখা এসেছে, কখনও বা লেখার সূত্রে ছবি।

এই সব ছবি-লেখা হারিয়ে যাওয়ার আগেই দু-মলাটের মধ্যে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রয়োজনে।

₹ 180.00Along Balong

সোমশঙ্কর

আলং বালংকয়েক বছর ধরে খুবই অনিয়মিত ভাবে সমাজ-রাজনীতি আর আমাদের চারপাশের বাস্তবতা নিয়ে এই সব টুকরো লেখা লিখছিল, লিখে রাখছিল সোমশঙ্কর। নিজেরই প্রয়োজনে।

সঙ্গে আঁকছিল, এঁকে রাখছিল ছবি। কখনও ছবির সূত্র ধরে লেখা এসেছে, কখনও বা লেখার সূত্রে ছবি।

এই সব ছবি-লেখা হারিয়ে যাওয়ার আগেই দু-মলাটের মধ্যে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রয়োজনে।

₹ 180.00 -

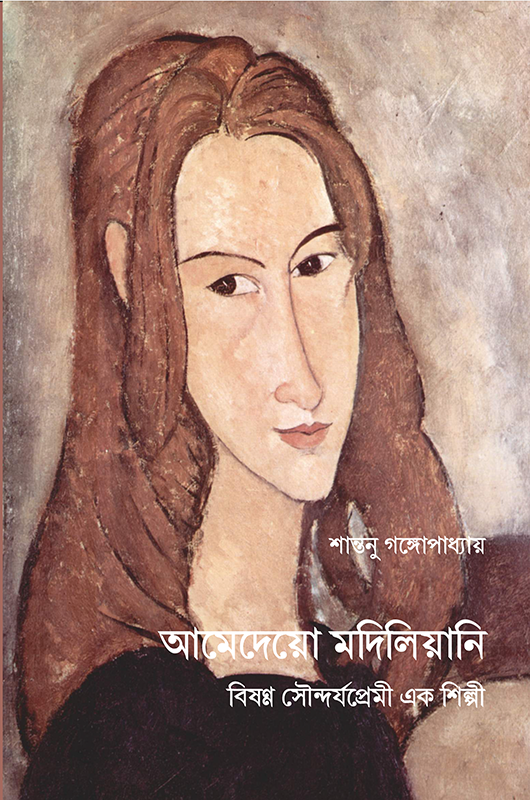

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

আমেদেয়ো মদিলিয়ানি : বিষণ্ণ সৌন্দর্যপ্রেমী এক শিল্পীআমেদেয়ো মদিলিয়ানি [১৮৮৪-১৯২০] সেই সব আত্মনিবেদিত শিল্পীর একজন যাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের কেন্দ্র করে এক রোমান্টিক কিংবদন্তির জন্ম দেন। এই রোমান্টিক কিংবদন্তি আমাদের আধুনিকতাবাদী চেতনার সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে রচনা করে এক সম্মোহক বিভামণ্ডল, যার ফলে মদিলিয়ানি-র ব্যক্তিজীবন ও শিল্পকর্ম উপেক্ষা করা অসাধ্য হয়ে ওঠে।

স্বল্পায়ু এই শিল্পী বিশ শতকের গোড়ায় আধুনিকতাবাদী শিল্প-আন্দোলনের তুঙ্গপর্বে বিরাজ করলেও তাঁর মধ্যে লক্ষ করি বহু শিল্পী ও শিল্পপ্রবাহের প্রভাব ও সমন্বয়, সহাবস্থান ও আত্মীকরণ। তারুণ্যধর্ম ও প্রতিভাবল— উভয়ই তাঁকে সাহায্য করে ভিন্নধর্মী শিল্পকলা ও শিল্পদর্শন দ্বারা সংক্রামিত ও সক্রিয় হতে।

তাঁর শিল্পরচনায় যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য লম্বাটে মুখ এবং শরীরী গড়ন আর বক্ররেখা-বেষ্টিত ছন্দযুক্ত পরিণত শৈলী, তেমনই তাঁর নগ্নিকা ও প্রতিকৃতিচিত্রগুলির অন্তিম পর্যায়ের এক অমোচনীয় বিশিষ্টতা, সূক্ষ্ম নকশা এবং পেলব বর্ণপ্রয়োগের নিগূঢ়তার অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য তাড়িত করে আমাদের। হয়তো এই কারণেই জঁ ককতো তাঁর সম্পর্কে বলেন, “সেই বীরত্বময় যুগের সরলতম ও মহত্তম প্রতিভা।”

শিল্পীর মৃত্যুশতবর্ষ পেরিয়ে অজস্র রঙিন ও শাদা-কালো চিত্রশোভিত এই বই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

₹ 280.00Amedeo Modigliani: Bishonno Soundorjyo-premi Ek Shilpi

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

আমেদেয়ো মদিলিয়ানি : বিষণ্ণ সৌন্দর্যপ্রেমী এক শিল্পীআমেদেয়ো মদিলিয়ানি [১৮৮৪-১৯২০] সেই সব আত্মনিবেদিত শিল্পীর একজন যাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের কেন্দ্র করে এক রোমান্টিক কিংবদন্তির জন্ম দেন। এই রোমান্টিক কিংবদন্তি আমাদের আধুনিকতাবাদী চেতনার সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে রচনা করে এক সম্মোহক বিভামণ্ডল, যার ফলে মদিলিয়ানি-র ব্যক্তিজীবন ও শিল্পকর্ম উপেক্ষা করা অসাধ্য হয়ে ওঠে।

স্বল্পায়ু এই শিল্পী বিশ শতকের গোড়ায় আধুনিকতাবাদী শিল্প-আন্দোলনের তুঙ্গপর্বে বিরাজ করলেও তাঁর মধ্যে লক্ষ করি বহু শিল্পী ও শিল্পপ্রবাহের প্রভাব ও সমন্বয়, সহাবস্থান ও আত্মীকরণ। তারুণ্যধর্ম ও প্রতিভাবল— উভয়ই তাঁকে সাহায্য করে ভিন্নধর্মী শিল্পকলা ও শিল্পদর্শন দ্বারা সংক্রামিত ও সক্রিয় হতে।

তাঁর শিল্পরচনায় যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য লম্বাটে মুখ এবং শরীরী গড়ন আর বক্ররেখা-বেষ্টিত ছন্দযুক্ত পরিণত শৈলী, তেমনই তাঁর নগ্নিকা ও প্রতিকৃতিচিত্রগুলির অন্তিম পর্যায়ের এক অমোচনীয় বিশিষ্টতা, সূক্ষ্ম নকশা এবং পেলব বর্ণপ্রয়োগের নিগূঢ়তার অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য তাড়িত করে আমাদের। হয়তো এই কারণেই জঁ ককতো তাঁর সম্পর্কে বলেন, “সেই বীরত্বময় যুগের সরলতম ও মহত্তম প্রতিভা।”

শিল্পীর মৃত্যুশতবর্ষ পেরিয়ে অজস্র রঙিন ও শাদা-কালো চিত্রশোভিত এই বই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

₹ 280.00 -

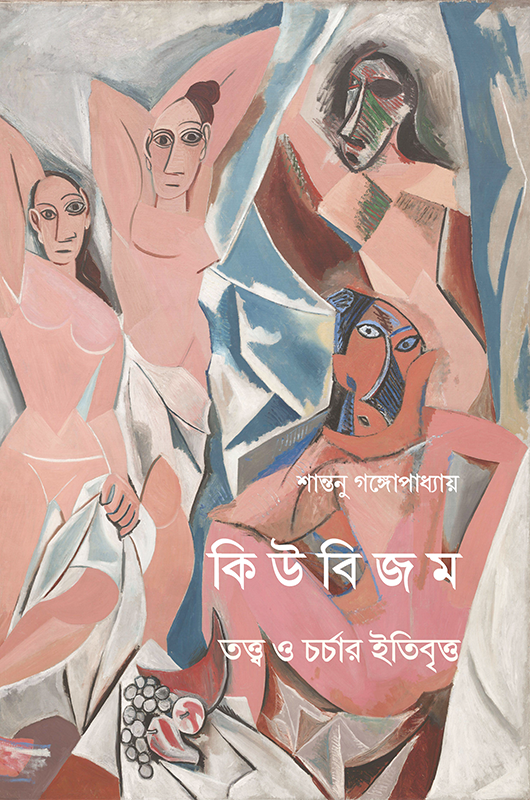

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

কি উ বি জ ম : তত্ত্ব ও চর্চার ইতিবৃত্তসাধারণ বিচারে আধুনিক শিল্পকলার শুরু কিউবিজম থেকে। আদি পর্বের রেনেসাঁস শিল্প যেমন বিপ্লব ঘটায় সে-আমলে প্রচলিত শিল্পকলার বিরুদ্ধে, আধুনিক পর্বে কিউবিজমও তেমন ভাবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু কিউবিজম ঠিক সচেতন ‘আন্দোলন’ হিসেবে শুরু হয়নি। বরং তা ছিল সচেতন ভাবে ব্যক্তিগত, মূলগত ভাবে নিগূঢ়, যার স্রষ্টা ব্রাক এবং পিকাসো। ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা নিঃশেষিত— টের পেয়ে তাঁরা বেছে নেন চিত্রকলার মৌলিক সব উপাদান : গঠন, পরিসর, বর্ণ ও শৈলী। এবং তারপর এর প্রতিটির সাবেকি ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে নিজেদের নতুন ভাবনা ও ব্যাখ্যাপ্রসূত রীতিনীতি নিয়ে আসেন। এ ভাবেই কিউবিজম হয়ে ওঠে এক সম্পূর্ণ নতুন চিত্রভাষা, বহির্জগৎকে দেখার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি, এবং এক সুনির্দিষ্ট নন্দনতত্ত্ব।

পরিশিষ্টে রয়েছে কিউবিজম সম্পর্কে গিয়ম আপোলিন্যের, জর্জ ব্রাক ও ফেরনাঁ লেজে-র তিনটি মৌলিক রচনার অনুবাদ।

প্রথম সংস্করণ

সচিত্র ১৪০ পৃষ্ঠা₹ 280.00Cubism : Tottwo O Charchar Itibritto

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

কি উ বি জ ম : তত্ত্ব ও চর্চার ইতিবৃত্তসাধারণ বিচারে আধুনিক শিল্পকলার শুরু কিউবিজম থেকে। আদি পর্বের রেনেসাঁস শিল্প যেমন বিপ্লব ঘটায় সে-আমলে প্রচলিত শিল্পকলার বিরুদ্ধে, আধুনিক পর্বে কিউবিজমও তেমন ভাবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু কিউবিজম ঠিক সচেতন ‘আন্দোলন’ হিসেবে শুরু হয়নি। বরং তা ছিল সচেতন ভাবে ব্যক্তিগত, মূলগত ভাবে নিগূঢ়, যার স্রষ্টা ব্রাক এবং পিকাসো। ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা নিঃশেষিত— টের পেয়ে তাঁরা বেছে নেন চিত্রকলার মৌলিক সব উপাদান : গঠন, পরিসর, বর্ণ ও শৈলী। এবং তারপর এর প্রতিটির সাবেকি ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে নিজেদের নতুন ভাবনা ও ব্যাখ্যাপ্রসূত রীতিনীতি নিয়ে আসেন। এ ভাবেই কিউবিজম হয়ে ওঠে এক সম্পূর্ণ নতুন চিত্রভাষা, বহির্জগৎকে দেখার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি, এবং এক সুনির্দিষ্ট নন্দনতত্ত্ব।

পরিশিষ্টে রয়েছে কিউবিজম সম্পর্কে গিয়ম আপোলিন্যের, জর্জ ব্রাক ও ফেরনাঁ লেজে-র তিনটি মৌলিক রচনার অনুবাদ।

প্রথম সংস্করণ

সচিত্র ১৪০ পৃষ্ঠা₹ 280.00 -

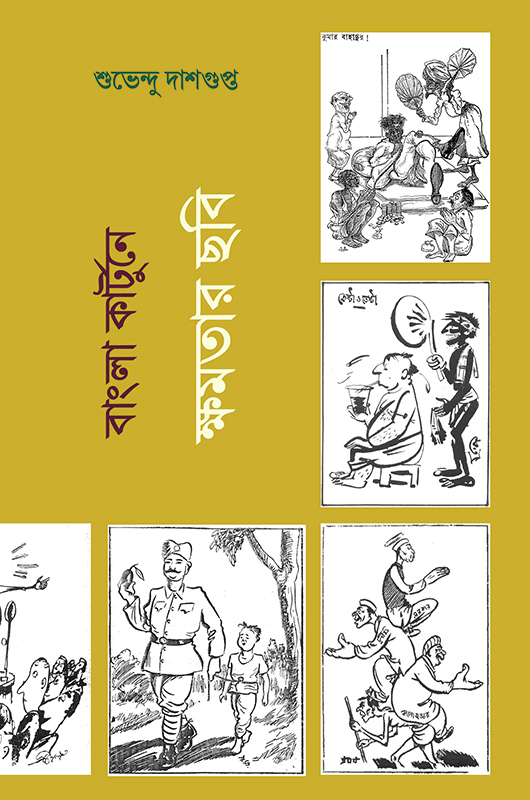

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলা কার্টুনে ক্ষমতার ছবিকার্টুন, বাংলা কার্টুন, বাংলা কার্টুনশিল্পীরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে, ছবি আঁকে, বুঝিয়ে বলে, ধরিয়ে দেয়, নতুন দিক দেখায়, সমালোচনা করে, মত জানায়।

বাংলা কার্টুনের বিষয় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস। একটা সময়ের, নানা সময়ের।

এই বইয়ের জন্য বেছে নেওয়া বিষয়— ‘ক্ষমতা’। ক্ষমতার চরিত্র, চেহারা, সময়কাল, ধরন। ছবির ভূগোল ভারত।

‘ক্ষমতা’-কে ভাগ করা কয়েকটি ভাগে— বিদেশি শাসক, স্বাধীনতার পরে স্বাধীন দেশ, স্বদেশি শাসন : সামাজিক ক্ষমতা, সশস্ত্র ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, ক্ষমতার বিন্যাস।

পেপারব্যাক, ১২০ পৃষ্ঠা

₹ 280.00Bangla Cartoon-e Khomotar Chobi

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলা কার্টুনে ক্ষমতার ছবিকার্টুন, বাংলা কার্টুন, বাংলা কার্টুনশিল্পীরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে, ছবি আঁকে, বুঝিয়ে বলে, ধরিয়ে দেয়, নতুন দিক দেখায়, সমালোচনা করে, মত জানায়।

বাংলা কার্টুনের বিষয় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস। একটা সময়ের, নানা সময়ের।

এই বইয়ের জন্য বেছে নেওয়া বিষয়— ‘ক্ষমতা’। ক্ষমতার চরিত্র, চেহারা, সময়কাল, ধরন। ছবির ভূগোল ভারত।

‘ক্ষমতা’-কে ভাগ করা কয়েকটি ভাগে— বিদেশি শাসক, স্বাধীনতার পরে স্বাধীন দেশ, স্বদেশি শাসন : সামাজিক ক্ষমতা, সশস্ত্র ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, ক্ষমতার বিন্যাস।

পেপারব্যাক, ১২০ পৃষ্ঠা

₹ 280.00 -

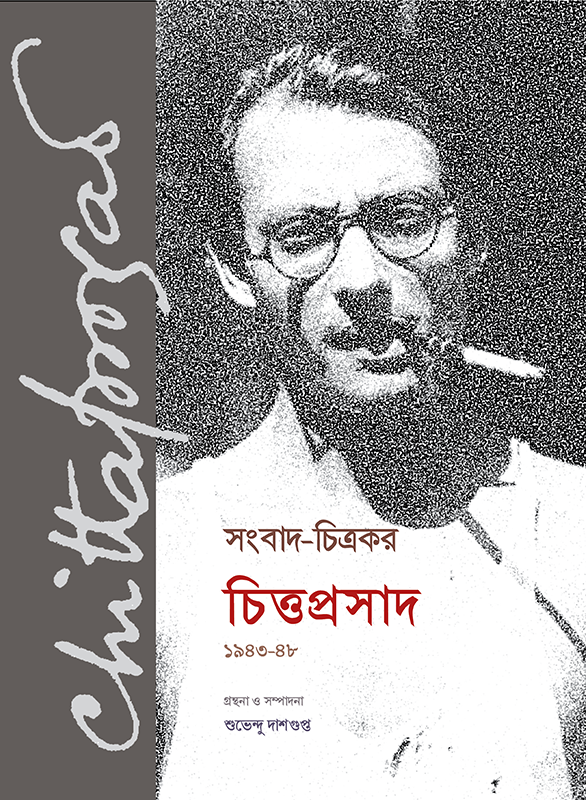

সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই বইটা চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে, চিত্তপ্রসাদের আঁকা বিশেষ ধরনের ছবি নিয়ে। ১৯৪০-এর দশক। চিত্তপ্রসাদ তখন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা প্রথমে পিপল’স ওয়র, পরে নাম বদলিয়ে পিপল’স এজ-এ ছবি আঁকছেন। প্রতিবেদন লিখছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্তপ্রসাদ পার্টির কাগজের চিত্রকর, প্রতিবেদক-চিত্রকর। এই বইটা সেই সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে।

চিত্তপ্রসাদ ছবিকে, চিত্রশিল্পকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকতা, রাজনীতিক আন্দোলন, রাজনীতিক প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদের ছবি রাজনৈতিক। এবং এই প্রত্যেকটি ছবি ও লেখার একটা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে। তার যতটা সম্ভব, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবিগুলির কয়েকটি নানা বইতে রয়েছে। বেশির ভাগই নেই। সেদিক থেকে ভাবলে বেশির ভাগ পাঠক এই সব ছবি এই প্রথম দেখবেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে ছাপা লেখাগুলি তো কমিউনিস্ট ভাবনার ইতিহাস— কখন, কোন্ সময়ে, কী বিষয়ে, কেন, কমিউনিস্ট পার্টি এমন ভেবেছে, লিখেছে, জানিয়েছে। লেখার পাশে ছবিও ইতিহাস আঁকে। ইতিহাস ব্যাখ্যা করে অন্য এক ভাষায়, অন্য এক ধরনে। চিত্তপ্রসাদ ছবি এঁকে সেই ইতিহাসের কোথাও সহকারী, কোথাও স্বাধীন রচয়িতা। সেই ইতিহাস চিত্তপ্রসাদ যেভাবে দেখেছেন, অনুভবে, ব্যাখ্যায়, পার্টির রাজনীতিক ধারণায়, নিজের রাজনীতিকতায়, শিল্পীসত্তায়, তা-ই এঁকে রেখেছেন পত্রিকার পাতায়, যা এখন ইতিহাসের মহাফেজখানায়।

এ-ও এক ধরনের চিত্রপ্রদর্শনী। বিষয় যে-ভাবে আছে সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে বিষয়কে দেখাতে চাওয়া, সে-ভাবে আঁকা। বাস্তবে যে-ভাবে এল, আছে, আসছে, আসবে, শুধু সে-ভাবেই নয়, বাস্তব যেমন হওয়াতে চায় শিল্পী সেই ভাবে।

₹ 640.00Songbad-Chitrokor Chittaprosad

সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই বইটা চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে, চিত্তপ্রসাদের আঁকা বিশেষ ধরনের ছবি নিয়ে। ১৯৪০-এর দশক। চিত্তপ্রসাদ তখন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা প্রথমে পিপল’স ওয়র, পরে নাম বদলিয়ে পিপল’স এজ-এ ছবি আঁকছেন। প্রতিবেদন লিখছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্তপ্রসাদ পার্টির কাগজের চিত্রকর, প্রতিবেদক-চিত্রকর। এই বইটা সেই সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে।

চিত্তপ্রসাদ ছবিকে, চিত্রশিল্পকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকতা, রাজনীতিক আন্দোলন, রাজনীতিক প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদের ছবি রাজনৈতিক। এবং এই প্রত্যেকটি ছবি ও লেখার একটা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে। তার যতটা সম্ভব, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবিগুলির কয়েকটি নানা বইতে রয়েছে। বেশির ভাগই নেই। সেদিক থেকে ভাবলে বেশির ভাগ পাঠক এই সব ছবি এই প্রথম দেখবেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে ছাপা লেখাগুলি তো কমিউনিস্ট ভাবনার ইতিহাস— কখন, কোন্ সময়ে, কী বিষয়ে, কেন, কমিউনিস্ট পার্টি এমন ভেবেছে, লিখেছে, জানিয়েছে। লেখার পাশে ছবিও ইতিহাস আঁকে। ইতিহাস ব্যাখ্যা করে অন্য এক ভাষায়, অন্য এক ধরনে। চিত্তপ্রসাদ ছবি এঁকে সেই ইতিহাসের কোথাও সহকারী, কোথাও স্বাধীন রচয়িতা। সেই ইতিহাস চিত্তপ্রসাদ যেভাবে দেখেছেন, অনুভবে, ব্যাখ্যায়, পার্টির রাজনীতিক ধারণায়, নিজের রাজনীতিকতায়, শিল্পীসত্তায়, তা-ই এঁকে রেখেছেন পত্রিকার পাতায়, যা এখন ইতিহাসের মহাফেজখানায়।

এ-ও এক ধরনের চিত্রপ্রদর্শনী। বিষয় যে-ভাবে আছে সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে বিষয়কে দেখাতে চাওয়া, সে-ভাবে আঁকা। বাস্তবে যে-ভাবে এল, আছে, আসছে, আসবে, শুধু সে-ভাবেই নয়, বাস্তব যেমন হওয়াতে চায় শিল্পী সেই ভাবে।

₹ 640.00 -

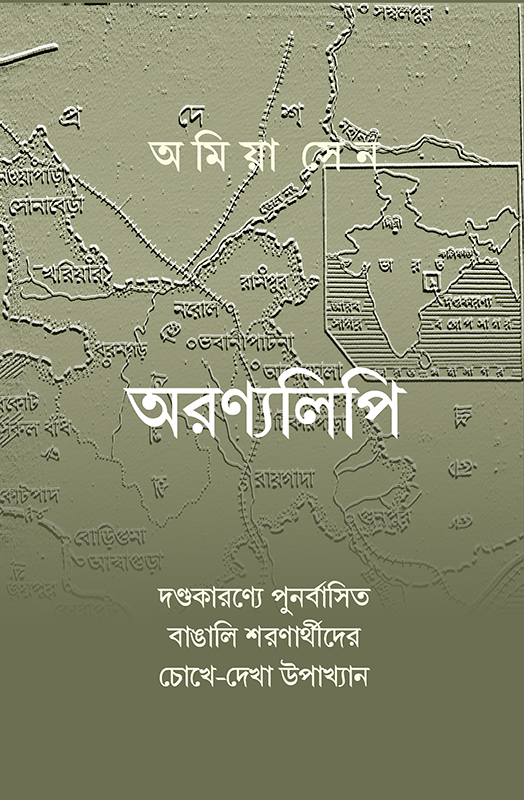

অমিয়া সেন

অরণ্যলিপি

দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত বাঙালি শরণার্থীদের চোখে-দেখা উপাখ্যান“কোন গৃহস্থ বধূর চক্ষে ও প্রাণে যে-জিনিস বেশি করে ধরা পড়া উচিত তা-ই পড়েছে ‘অরণ্যলিপি’-তে। অর্থাৎ শরণার্থীদের মন ও মানসিকতা। শরণার্থী নর-নারী-শিশুরাও যে মনাধিকারী মানুষ, তাদের মনটিকে বাদ দিয়ে কেবল কতটা জমি, কতটা টাকা, কতটা তৈজসপত্র কী ব্যবস্থায় দেওয়া হয়েছে বা হয়নি— তা দিয়ে তাদের বোঝা যাবে না। দলিল-দস্তাবেজ-সমন্বিত তথ্য ও তত্ত্ব খুব বেশি বের না হলেও, সরকারি দপ্তর থেকে যথারীতি কিছু-না-কিছু প্রকাশ হয়। কিন্তু দপ্তর-পরিবেশিত তথ্য-পর্বতের নিচে মানুষগুলি কোথায় চাপা পড়ে আছে— তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-ভয়-বেদনা নিয়ে, সে-কথা সংবেদনশীল সাহিত্যকর্মীরই দেখা সম্ভব— বিশেষ করে তিনি যদি নারী হন। যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা ও দেশত্যাগ ইত্যাদির কঠিনতম দুর্ভোগ, অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রধান শিকার হয় বোধ-হয় নারীরাই।… কিন্তু এ কেবল গৃহদাহ ও গৃহত্যাগের কথা নয়, দেশবিভাগের রক্তাক্ত পটভূমিকায় দেশত্যাগের ফলশ্রুতির কথা। কাজেই নারীর ক্ষুদ্র আঙিনার বাইরের বৃহৎ জগতের কথাও অবশ্যম্ভাবী ভাবে উপস্থিত হয়েছে। আর কথাটা উঠেছে পুনর্বসতির পরিপ্রেক্ষিতে।”

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে এ বই প্রথম প্রকাশের সময় ভূমিকায় লিখেছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। তাঁরই পরামর্শে, একজন বাঙালি শিক্ষিকা হিসেবে তরুণ উদ্বাস্তু মেয়েদের পড়ানোর জন্য অমিয়া সেন দণ্ডকারণ্যে যান। তাঁর আসল লক্ষ্য কিন্তু ছিল ‘সরকারি’ সংস্করণের বিপরীতে, এই অঞ্চলে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের অবস্থার সত্যতা খুঁজে বের করা। কারণ এই পুনর্বাসন প্রকল্প সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ছিল না বললেই চলে। দণ্ডকারণ্যে কয়েক মাস কাটানোর পর, অমিয়া সেন বিস্তারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন, যা ‘অরণ্যলিপি’-র রূপ নেয়।

প্রায় হারিয়ে-যাওয়া এই লেখা নতুন করে আবার প্রকাশিত হল আজকের পাঠকদের জন্য।

প্রথম মনফকিরা সংস্করণ

পেপারব্যাক, ২৭২ পৃষ্ঠা₹ 480.00Aronyolipi

অমিয়া সেন

অরণ্যলিপি

দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত বাঙালি শরণার্থীদের চোখে-দেখা উপাখ্যান“কোন গৃহস্থ বধূর চক্ষে ও প্রাণে যে-জিনিস বেশি করে ধরা পড়া উচিত তা-ই পড়েছে ‘অরণ্যলিপি’-তে। অর্থাৎ শরণার্থীদের মন ও মানসিকতা। শরণার্থী নর-নারী-শিশুরাও যে মনাধিকারী মানুষ, তাদের মনটিকে বাদ দিয়ে কেবল কতটা জমি, কতটা টাকা, কতটা তৈজসপত্র কী ব্যবস্থায় দেওয়া হয়েছে বা হয়নি— তা দিয়ে তাদের বোঝা যাবে না। দলিল-দস্তাবেজ-সমন্বিত তথ্য ও তত্ত্ব খুব বেশি বের না হলেও, সরকারি দপ্তর থেকে যথারীতি কিছু-না-কিছু প্রকাশ হয়। কিন্তু দপ্তর-পরিবেশিত তথ্য-পর্বতের নিচে মানুষগুলি কোথায় চাপা পড়ে আছে— তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-ভয়-বেদনা নিয়ে, সে-কথা সংবেদনশীল সাহিত্যকর্মীরই দেখা সম্ভব— বিশেষ করে তিনি যদি নারী হন। যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা ও দেশত্যাগ ইত্যাদির কঠিনতম দুর্ভোগ, অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রধান শিকার হয় বোধ-হয় নারীরাই।… কিন্তু এ কেবল গৃহদাহ ও গৃহত্যাগের কথা নয়, দেশবিভাগের রক্তাক্ত পটভূমিকায় দেশত্যাগের ফলশ্রুতির কথা। কাজেই নারীর ক্ষুদ্র আঙিনার বাইরের বৃহৎ জগতের কথাও অবশ্যম্ভাবী ভাবে উপস্থিত হয়েছে। আর কথাটা উঠেছে পুনর্বসতির পরিপ্রেক্ষিতে।”

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে এ বই প্রথম প্রকাশের সময় ভূমিকায় লিখেছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। তাঁরই পরামর্শে, একজন বাঙালি শিক্ষিকা হিসেবে তরুণ উদ্বাস্তু মেয়েদের পড়ানোর জন্য অমিয়া সেন দণ্ডকারণ্যে যান। তাঁর আসল লক্ষ্য কিন্তু ছিল ‘সরকারি’ সংস্করণের বিপরীতে, এই অঞ্চলে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের অবস্থার সত্যতা খুঁজে বের করা। কারণ এই পুনর্বাসন প্রকল্প সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ছিল না বললেই চলে। দণ্ডকারণ্যে কয়েক মাস কাটানোর পর, অমিয়া সেন বিস্তারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন, যা ‘অরণ্যলিপি’-র রূপ নেয়।

প্রায় হারিয়ে-যাওয়া এই লেখা নতুন করে আবার প্রকাশিত হল আজকের পাঠকদের জন্য।

প্রথম মনফকিরা সংস্করণ

পেপারব্যাক, ২৭২ পৃষ্ঠা₹ 480.00 -

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_05

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

-

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_04

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

-

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_03

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

-

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_02

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

-

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_01

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

-

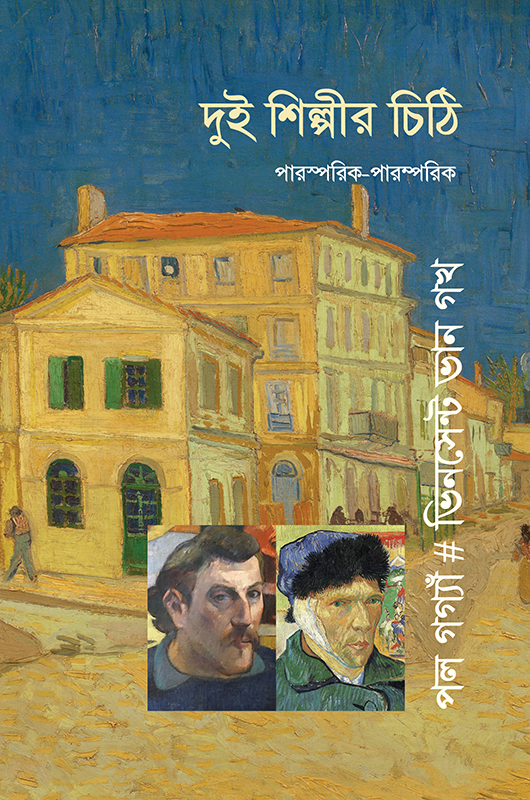

পল গগ্যাঁ # ভিনসেন্ট ভান গখ

দুই শিল্পীর চিঠি

পারস্পরিক-পারম্পরিকগগ্যাঁ ও ভান গখ-এর পরস্পরকে লেখা এই চিঠিগুলি, এক অর্থে, পাশ্চাত্যের শিল্প-ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বের প্রাথমিক দলিল। দুর্ভাগ্যবশত, দুনিয়া জুড়েই মানুষ শিল্প নিয়ে নানান গালগল্পে অভ্যস্ত। এই চিঠিগুলি হতে পারে তার পালটা এবং প্রকৃত বয়ান। শিল্পীদের নিজের বয়ানেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, কাজ, ভাবনার কথা জানা সব-সময়েই ভালো।

বিস্ময়কর যে, শরীর-স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অবস্থা এবং চিরদারিদ্র্যের মধ্যেও এই দু-জন শুধু ছবিই আঁকেননি, সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতিদিনের জীবন ও ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে বর্ণনা করে গেছেন। গখ মূলত চিঠিতে, গগ্যাঁ চিঠি ছাড়াও নানান লেখায়। একদিক থেকে এই সব চিঠিপত্র তাঁদের শিল্পভাবনার তাত্ত্বিক দলিল, তাঁদের শিল্প-ইস্তাহারও। আবার এখান থেকেই তাঁদের জীবন নিয়ে যে-সব রহস্যগল্প তৈরি হয়েছে, তারও খানিকটা নিরসন হয়।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00Dui Shilpir Chithi : Parosporik-Paromporik

পল গগ্যাঁ # ভিনসেন্ট ভান গখ

দুই শিল্পীর চিঠি

পারস্পরিক-পারম্পরিকগগ্যাঁ ও ভান গখ-এর পরস্পরকে লেখা এই চিঠিগুলি, এক অর্থে, পাশ্চাত্যের শিল্প-ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বের প্রাথমিক দলিল। দুর্ভাগ্যবশত, দুনিয়া জুড়েই মানুষ শিল্প নিয়ে নানান গালগল্পে অভ্যস্ত। এই চিঠিগুলি হতে পারে তার পালটা এবং প্রকৃত বয়ান। শিল্পীদের নিজের বয়ানেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, কাজ, ভাবনার কথা জানা সব-সময়েই ভালো।

বিস্ময়কর যে, শরীর-স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অবস্থা এবং চিরদারিদ্র্যের মধ্যেও এই দু-জন শুধু ছবিই আঁকেননি, সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতিদিনের জীবন ও ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে বর্ণনা করে গেছেন। গখ মূলত চিঠিতে, গগ্যাঁ চিঠি ছাড়াও নানান লেখায়। একদিক থেকে এই সব চিঠিপত্র তাঁদের শিল্পভাবনার তাত্ত্বিক দলিল, তাঁদের শিল্প-ইস্তাহারও। আবার এখান থেকেই তাঁদের জীবন নিয়ে যে-সব রহস্যগল্প তৈরি হয়েছে, তারও খানিকটা নিরসন হয়।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00 -

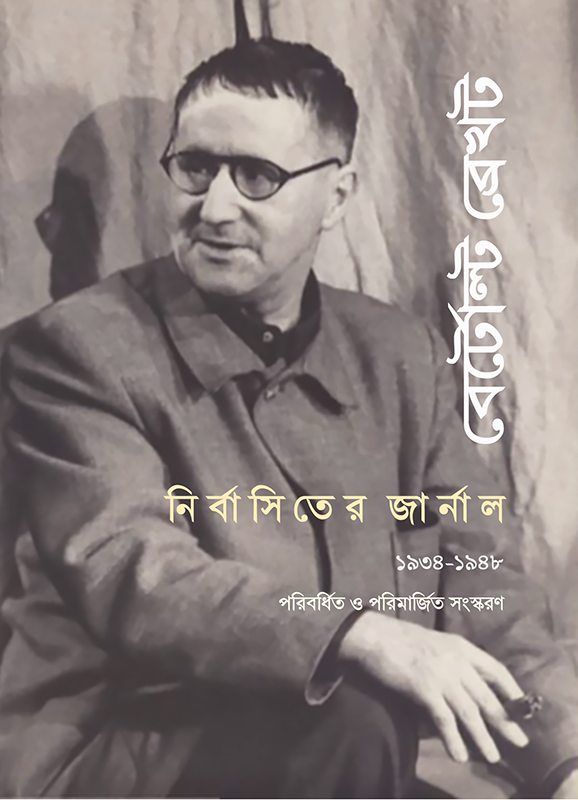

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট

নির্বাসিতের জার্নাল

১৯৩৪-১৯৪৮রাইখস্টাগ-এ আগুন লাগার পর-পরই ১৯৩৩-এ দেশ ছাড়েন ব্রেখট। প্রথমে প্রাগ ও ভিয়েনা হয়ে সুইজারল্যান্ড, সেখান থেকে ডেনমার্ক। বছর-পাঁচেক সেখানে থাকার পর সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে থাকেন কিছুদিন করে, তারপর ছ-বছর আমেরিকা, শেষের এক বছর কাটে সুইজারল্যান্ডে। অবশেষে খণ্ডিত দেশে, পূর্ব বার্লিন ফেরেন, ১৯৪৮।

নির্বাসনের দিনগুলিতে নাটক ও কবিতার পাশাপাশি প্রায় নিয়মিত এই দিনলিপি লিখে গেছেন তিনি। লেখা বাহুল্য যে যার একটা নির্বাচিত খণ্ডাংশই এই বইয়ে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইয়ের আগের সংস্করণে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছ-বছরের বয়ান ছিল, এই সংস্করণে পরের আট বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮-এ দেশে ফেরা পর্যন্ত দিনলিপির নির্বাচিত বয়ান যোগ করে আপাতত এই কাজ শেষ হল।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00Nirbasiter Journal 1934-1948

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট

নির্বাসিতের জার্নাল

১৯৩৪-১৯৪৮রাইখস্টাগ-এ আগুন লাগার পর-পরই ১৯৩৩-এ দেশ ছাড়েন ব্রেখট। প্রথমে প্রাগ ও ভিয়েনা হয়ে সুইজারল্যান্ড, সেখান থেকে ডেনমার্ক। বছর-পাঁচেক সেখানে থাকার পর সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে থাকেন কিছুদিন করে, তারপর ছ-বছর আমেরিকা, শেষের এক বছর কাটে সুইজারল্যান্ডে। অবশেষে খণ্ডিত দেশে, পূর্ব বার্লিন ফেরেন, ১৯৪৮।

নির্বাসনের দিনগুলিতে নাটক ও কবিতার পাশাপাশি প্রায় নিয়মিত এই দিনলিপি লিখে গেছেন তিনি। লেখা বাহুল্য যে যার একটা নির্বাচিত খণ্ডাংশই এই বইয়ে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইয়ের আগের সংস্করণে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছ-বছরের বয়ান ছিল, এই সংস্করণে পরের আট বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮-এ দেশে ফেরা পর্যন্ত দিনলিপির নির্বাচিত বয়ান যোগ করে আপাতত এই কাজ শেষ হল।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00