Subtotal: ₹ 2,135.00

Brands

-

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

শিল্পভাবনাবাঙালি জাতটি ইদানীন্তন বা ভুঁইফোড় নয়; নিছক উদরপূর্তি ছাড়া জীবনকে সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে মণ্ডিত করার জন্য এবং অন্তর্নিহিত শিল্পচেতনাকে বহুধা বিকশিত করে তোলার জন্য যুগ-যুগ ধরে সামাজিক স্তরে তার এক ব্যাপক ও নিগূঢ় প্রয়াস ও সাধনা চলে এসেছে। সেই বিস্তীর্ণ শিল্পচর্চা, যা বাঙালির প্রাণবত্তারই সমষ্টিগত প্রকাশ, তা যুগে-যুগে কী ভাবে এবং কেন কোন্ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার আঁকাবাঁকা স্রোতে কোথা থেকে কোন্ জলরাশি এসে তাকে পুষ্ট করেছে, তার নিজের বহুমুখী অবয়বের পরস্পরের মধ্যে কোন্ মিথস্ক্রিয়া তার অগ্রগতিতে কী ভাবে সহায়তা করেছে— এই সব প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত কথঞ্চিৎ স্বচ্ছ হলে বোধ হয় বাঙলার শিল্পের অদ্যতন রূপটির সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। এতাদৃশ উপলব্ধির অভীপ্সায় চঞ্চল হয়ে প্রয়াত লেখক দীর্ঘদিন যাবৎ এই দুরূহ সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। এই গ্রন্থ তার পরিণাম।

₹ 300.00 -

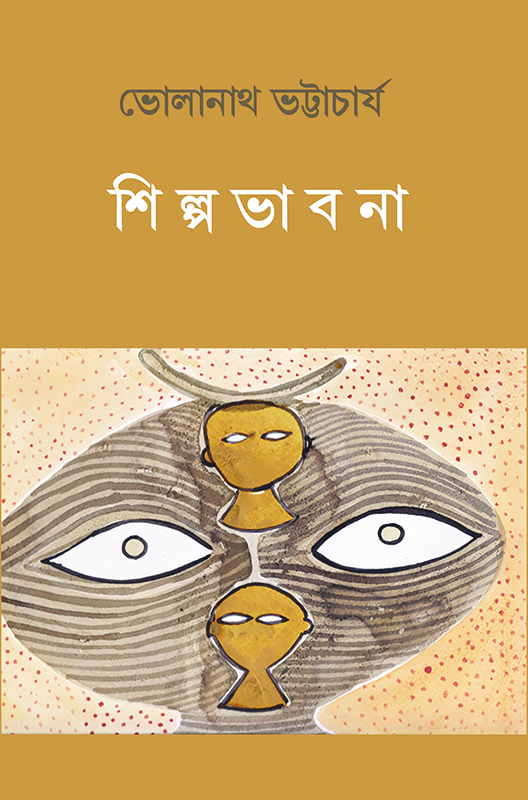

নবপত্রিকা : ভেষজ চরিত

সংকলক : নুসরাত জাহান

নবপত্রিকা কি নয়টি পাতা, নাকি বর্ষার ঢল নেমে যাওয়ার পর নতুন পলি মাটিতে গজিয়ে ওঠা নতুন কিশলয়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে সুহৃদকুমার ভৌমিক সেই তর্ক জারি রেখেছেন। শরৎকালের এই মহাপূজায় বাসন্তীও দখল চেয়েছেন। সমস্ত আগ্রাসন, দূষণ আর উপনিবেশের বাঁধ ভেঙে আজও শরতের নতুন পলিতে এই সব পাতারা মাথা তোলে। বানভাসি কৃষাণির মতোই নতুন জন্মের আনন্দে ঝলমল করে ওঠে তাদের শক্তি। দেবীর ভক্তদের মতোই উপমহাদেশের মাটি শেষ অধ্যায়ে মাথা নত করে নবকিশলয়ের কাছে।

পুরাণে, লোককথায়, মিথে ও মিথস্ক্রিয়ায় নবপত্রিকার ন-টি পাতা।

প্রথম সংস্করণ

পেপারব্যাক, ৫৬ পৃষ্ঠা₹ 125.00 -

মীরা মুখোপাধ্যায়

বস্তারের দিনলিপিস্বনামখ্যাত শিল্পী-ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় এ-দেশের লোকশিল্পী-কারিগরদের কাছ থেকে সরাসরি হাতেকলমে কাজ শিখতে ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে প্রথম গিয়েছিলেন আজ থেকে অর্ধশতকেরও আগে। কাজ শেখার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যেমন তাঁদের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি প্রায় নৃতাত্ত্বিকের চোখ দিয়ে দেখেছেন, তেমনি তাঁদের ওপর নেমে-আসা রাষ্ট্রীয় আক্রমণের চেহারাও দেখেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, আজও তা অব্যাহত। বহু বছর পরে যখন আবার বস্তারে গেছেন, তখন এ-ও দেখেছেন যে এই ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে কী ভাবে তাঁদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

বস্তার নিয়ে তাঁর দুটি লেখা টীকাভাষ্য-সহ এই বইয়ে সংকলিত।

₹ 125.00 -

সুহৃদকুমার ভৌমিক

বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্যবঙ্গ-সংস্কৃতির মধ্যে বিচিত্র জাতি-উপজাতির মিলিত চিন্তারাশি, চেতনাপ্রবাহ, ধ্যান ও ধারণা একাকার হয়ে লোকজীবনের সংস্কৃতিতে বিবর্তিত হচ্ছে। সহজ কথায় বলা যায় যে বঙ্গ-সংস্কৃতির গৌরব, বৈচিত্র্য এবং তার সমন্বয়িত রূপের অনেকটাই লোকসংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর হাতে। এই সমন্বয়িত সংস্কৃতির বৈচিত্র্যসমূহের বীজ ও প্রাণশক্তিকে শনাক্ত একমাত্র উপায় হল বাঙলার প্রত্যন্ত ভূমিতে আদিবাসী নামাঙ্কিত যে-সমস্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের রুদ্ধ দ্বারগুলিকে উদ্ঘাটিত করা।

এই আদি জনগোষ্ঠীর রুদ্ধ দ্বারসমূহ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে তাঁদের জীবন আর সংস্কৃতি বিষয়ে এক গুচ্ছ প্রামাণিক প্রবন্ধের সংকলন। যাঁর লেখা, এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে ভালো বোধ করি আর কেউ জানেন না। সংযোজিত চিত্রনথির সংকলনটিও উল্লেখযোগ্য।

₹ 380.00 -

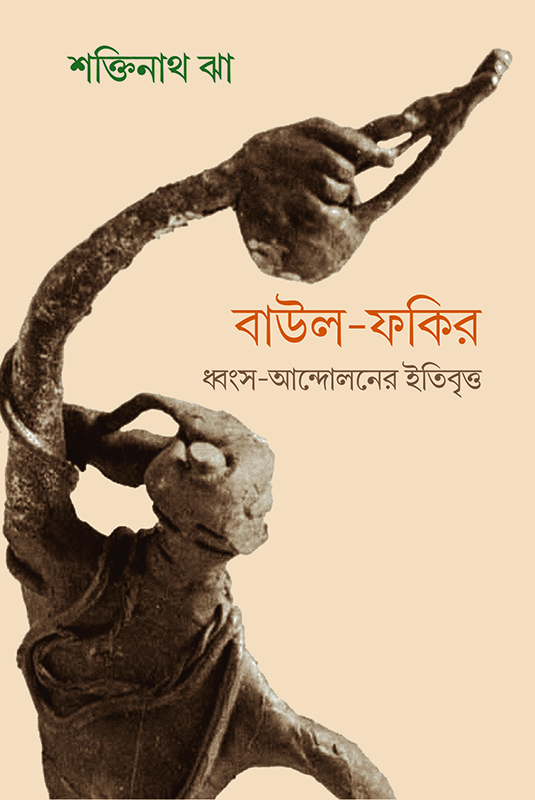

শক্তিনাথ ঝা

লোকধর্মের বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলিভদ্রলোকের ধারণায় শিষ্ট জীবন হল দেয়ালবন্দি, আচারপ্রধান। আর লোকজীবন হল অনাচার-যথেচ্ছাচারে মুক্ত, স্বাধীন, এক কথায় সহজিয়া। লোকধর্ম অর্থমূল্যে বিকোয় না। কঠোর অনুশীলনে অর্জন করতে হয় ধর্মবোধ। এ বোধ ব্যতিরেকে আত্ম-অনুভবের মহাসুখের স্বাদ মেলে না। সেখানকার পাশপোর্ট সাধনার, শ্রমের মূল্যে কিনতে হয়।

লোকধর্মের সাহিত্যে যৌনতা শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই। দেহে ক্ষুধা, নিদ্রা, বাসনা, মৈথুনের আবেগাদি আছে। আছে দশেন্দ্রিয় ষড়্রিপুর স্বভাব-ধর্মগুলি। এগুলি ভালো বা মন্দ, পাপ বা পুণ্য, কোনটিই নয়। এগুলি সহজাত দেহধর্ম। বৈষ্ণব বাউল-ফকিরেরা কামকে নিষ্কাম প্রেমে পরিণত করতে চায়। এটি তাদের সাধ্য ও সাধনা। তাদের খাদ্য, অশন-বসন, দর্শন একটু আলাদা।

অনিত্য ভুবনে, অনাত্ম দেহে নানা দুঃখ আছে। দেহের ক্ষয়-জরা-রোগকে প্রতিষেধ করতে হয়, মনে শোকতাপকে ছিন্ন করতে হয়, অহং-এর তৃষ্ণাকে শমিত করতে হয়। বাহ্য জগতের ঘটনাবলিকে অনিবার্য বলে মানলে এ ভুবন বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন মানবিক সম্বন্ধের মন্থিত অমৃতকে খুঁজতে হয়। লোকধর্মে কঠোর অনুশীলনে দেহ-মন বদলে আত্মদীপ হতে হয়। এর শতেক পন্থা, অযুত প্রকরণ-পদ্ধতি সাধু-সন্তদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেগুলি বুকে (সিনায়) থাকে, মুখে শোনা যায়। আর কিছু দেখে অনুকরণ করতে হয়।

আরশি-নগরের পাশে এক ঘর, সে ঘরের পড়শিরা কৃপা করে ডেকে নিয়েছিলেন। যারা স্মরণে মরেন না, তাদের কথার কথকতার সূত্রেই এ রচনা। লোকধর্মের জীবনপ্রবাহ থেকে নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুননির্মাণ করে-করে একরকম ইতিহাস রচনার অদক্ষ প্রয়াসও কেউ-কেউ খুঁজে পেতে পারেন এ রচনায়। লৌকিক সাধকেরা ‘অপর নন’। তাঁরা আর-পাঁচজন মানুষেরই মতো। প্রবহমান কাল এবং ঘটনা অনিবার্য ভাবেই তাঁদের উপরে ছায়া ফেলে। প্রতিটি মানুষের মতো এ সাধকেরা প্রত্যেকে বিশিষ্ট, অনন্য। অলৌকিক সাধু নয়, লৌকিক অসাধারণ মানুষেরা এ রচনায় স্থান নিয়েছেন। এগুলি অলৌকিক রহস্যগাথা নয়, রহস্যে বাঁধা জীবনের কথা।

₹ 400.00 -

ডেভিড ম্যাককাচন ও সুহৃদকুমার ভৌমিক

বাঙলার পট ও পটুয়া‘পটুয়া’ এবং ‘পটিদার’— এই দুটি শব্দই বাঙালির পরিচিত। প্রথমত তা পেশাদার পটশিল্পীকে বোঝায়, সেই সঙ্গে বোঝায় সমগ্র পটুয়া জাতকেও। একজন পটুয়াশিল্পী মূলত পেশাদার শিল্পী। ‘পটুয়া’ ও ‘পটিদার’ শব্দ-দুটি সমার্থক এবং এর মূল উৎস-শব্দ হল ‘পট’। পটের প্রাথমিক অর্থ একটুকরো কাপড়। এই একটুকরো কাপড় বা কাগজেই পুরাণ, মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্যের কাহিনি থেকে একেবারে হাল আমলের নানান সামাজিক ঘটনার অভ্রান্ত চিত্ররূপ রচনা করে থাকেন পটুয়ারা।

বাঙলার পট ও পটুয়াদের নিয়ে এই বইয়ে ডেভিড ম্যাককাচন, সুহৃদকুমার ভৌমিক ও সুধাংশুকুমার রায়ের মতো বিশিষ্টজনেদের লেখা যেমন আছে, তেমনই আছে কয়েক দশক আগে সংগৃহীত পটের গানের এক নির্বাচিত সংকলন। আর আছে প্রাচীন ও নবীন পটের অজস্র রঙিন ও শাদা-কালো ছবি।

₹ 250.00 -

সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রামের লোকসম্পদ ও সংস্কৃতিঝাড়গ্রাম শুধু প্রাকৃতিক সম্পদে নয় লোকসম্পদেও সমৃদ্ধ। এই আরণ্যক প্রস্তরময় ভূখণ্ডে বিভিন্ন জনজাতীয় গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আদিবাসী-মূলবাসীদের প্রকৃতি-পূজা, নৃত্যগীত, পাল-পার্বণ, লোকাচার-লোকবিশ্বাস ঝাড়গ্রাম জেলাকে এক অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদের স্বর্ণভাণ্ডারে পরিণত করেছে। দীর্ঘ গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতায় বইটিতে লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতিকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলের ইতিহাস ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বিবরণী যাতে সম্মানীয় পাঠককুল বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর আস্বাদ পান।

₹ 225.00 -

শক্তিনাথ ঝা

বাউল-ফকির ধ্বংস-আন্দোলনের ইতিবৃত্তএই বইয়ের পূর্ববর্তী সংস্করণ ২০০১ সালে প্রকাশের আগে থেকেই ধর্মীয় নিপীড়ন নিয়ে নানা লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে বাউল-ফকিরবিরোধী লেখা এবং তথ্যাদি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। নানা সাংবাদিক, প্রতিবেদক এবং অত্যাচারিতদের লেখা সেখানে সংকলিত হয়েছিল। সে-গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় তার পুনর্মুদ্রণ চাইছিলেন অনেকে। পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত বর্তমান সংস্করণের পঞ্চম অধ্যায়ে পরবর্তী কালের ঘটনা ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে। বাউল-ফকির সংঘের সক্রিয় সহযোগিতায় রীতিমতো ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং তদন্ত করে সত্যাসত্য যাচাইয়ের পরই এখানে নিপীড়নের ঘটনাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। অত্যাচারিতের আবেদন এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা-লব্ধ তথ্য নিয়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মধ্যবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসের নানা অজানা তথ্য উঠে এসেছে এই বিবরণীতে। ধর্ম-সংস্কৃতির লড়াই সমাজেরই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্য এক নাম। নিপীড়নের এই সমস্ত তথ্যে অত্যাচারিতদের অশ্রুজল আর রক্তের দাগ লেগে আছে।

₹ 400.00 -

সুহৃদকুমার ভৌমিক

ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভুঝাড়খণ্ড নামটি নূতন নয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এই অঞ্চল এই নামেই পরিচিত ছিল। ২৩শ জৈন তীর্থঙ্কর পাশ্বর্ণনাথ পাহাড়ে নির্বাণ লাভ করেন। ২৪শ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমানস্বামী জৈন ধর্ম প্রচারকল্পে শিষ্যবৃন্দ-সহ বারো বছর ‘লাড়া’ বা ‘রাঢ়’ভূমিতে ভ্রমণ করেছিলেন। ৫৪৭-সংখ্যক বিশ্বম্ভর জাতকের কাহিনী অনুসারে ভগবান বুদ্ধ পূর্বজন্মে বঙ্কুগিরি পাহাড়ে তপস্যারত অবস্থায় মারা যান। বঙ্কুগিরি বর্তমান বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়। বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর এই পাহাড়ে এসেছিলেন। জনশ্রুতি যে রাঁচি জিলার নির্জন জনহা জলপ্রপাতের এক গুহায় গৌতম বুদ্ধ কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের বহু কাল পরে শ্রীচৈতন্যও তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে রাঢ়ভূমি তথা ঝাড়খণ্ডকে গ্রহণ করেছিলেন। কেন মহাপ্রভু অবহেলিত আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কী তার পটভূমি আর তাঁর প্রভাবই বা কত স্থায়ী হয়েছিল– তারই ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়।

₹ 70.00 -

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

বদলে যাচ্ছে খাসি মায়েদের গল্পউত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি দেশ মেঘালয় – মেঘেদের বাড়ি। তিনটে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই দেশ – খাসি-গারো-জয়ন্তিয়া। মূল অধিবাসীরাও খাসি-গারো আর জয়ন্তিয়া জনজাতির। মেঘালয়ের সমস্ত জনজাতির সমাজই মাতৃপ্রধান, মায়ের বংশ-পরিচয়েই সেখানে সন্তানের পরিচয়। মায়েরাই মূলত বহন করে সন্তানের দায়িত্ব। পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিপরীতে এই যে মাতৃপ্রাধান্যের সমাজ – কেমন সেই সমাজ? এ কথা জানার আগ্রহে এই বইয়ে আপাতত খাসি জনজাতির সমাজকে বেছে নিয়েছেন লেখিকা। গত কয়েক বছর ধরে এ জন্য তিনি খাসি লোককথা, গল্প, কবিতা, মেঘালয় থেকে প্রকাশিত খাসি খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পড়েছেন; বারংবার মেঘালয়ে গেছেন, প্রত্যন্ত সব এলাকায় পাড়ি দিয়েছেন; সেখানকার মিউজিয়াম, বাজার, বইয়ের দোকানে গেছেন; খাসি সমাজের মানুষ, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এ বই তার ফসল। অতীত থেকে বর্তমান, খাসি সমাজের এক সার্বিক পরিচয় ধরা থাকল এই বইতে।

₹ 100.00 -

সুহৃদকুমার ভৌমিক

ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভুঝাড়খণ্ড নামটি নূতন নয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এই অঞ্চল এই নামেই পরিচিত ছিল। ২৩শ জৈন তীর্থঙ্কর পাশ্বর্ণনাথ পাহাড়ে নির্বাণ লাভ করেন। ২৪শ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমানস্বামী জৈন ধর্ম প্রচারকল্পে শিষ্যবৃন্দ-সহ বারো বছর ‘লাড়া’ বা ‘রাঢ়’ভূমিতে ভ্রমণ করেছিলেন। ৫৪৭-সংখ্যক বিশ্বম্ভর জাতকের কাহিনী অনুসারে ভগবান বুদ্ধ পূর্বজন্মে বঙ্কুগিরি পাহাড়ে তপস্যারত অবস্থায় মারা যান। বঙ্কুগিরি বর্তমান বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়। বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর এই পাহাড়ে এসেছিলেন। জনশ্রুতি যে রাঁচি জিলার নির্জন জনহা জলপ্রপাতের এক গুহায় গৌতম বুদ্ধ কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের বহু কাল পরে শ্রীচৈতন্যও তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে রাঢ়ভূমি তথা ঝাড়খণ্ডকে গ্রহণ করেছিলেন। কেন মহাপ্রভু অবহেলিত আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কী তার পটভূমি আর তাঁর প্রভাবই বা কত স্থায়ী হয়েছিল– তারই ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়।

₹ 160.00 -

মাঝি রামদাস টুডু রেস্কা

খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি বা সাঁওতাল জাতির ধর্মপুস্তকমূল বইয়ের অবিকল পুনর্মুদ্রণ-সহ বাংলা অনুবাদ : সুহৃদকুমার ভৌমিক

ভারতীয় আদিবাসী সমাজে আত্মানুসন্ধানের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। এ দেশের আদিবাসীদের মধ্যে অগ্রণী সাঁওতাল সমাজের যে-কয়জন মহাপুরুষ প্রথম থেকেই তাঁদের ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন, মাঝি রামদাস তাঁদের অন্যতম। তিনি লক্ষ করেছিলেন সাঁওতাল সমাজে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক কাহিনী, গাথা ও গান প্রচলিত থাকলেও তা লিখে রাখার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অফুরন্ত এই মৌখিক সাহিত্যের ভাণ্ডার সম্পর্কে লোকের কোন ধারণা নেই। এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে প্রায় বারো বছর তিনি সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন, এবং প্রায় নিজের উদ্যোগে তা প্রকাশ করেন ১৮৯৪ সালে। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর আন্তরিক আগ্রহে। তিনি স্বয়ং এর একটি ভূমিকাও লিখে দেন। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত এই সংস্করণটি অবশ্য মাঝি রামদাস দেখে যেতে পারেননি। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন-ও এই বইয়ের প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উৎসাহী ছিলেন। মহামূল্যবান এই বইয়ের অবিকল পুনর্মুদ্রণ-সহ এটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিলেন আদিবাসী ভাষা-বিশেষজ্ঞ স্বনামধন্য সুহৃদকুমার ভৌমিক। এই অনুবাদের দায়িত্ব স্বয়ং সুনীতিকুমার-ই তাঁকে একদা দিয়ে গিয়েছিলেন। বলা যায়, এত দিনে সেই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন হল।

₹ 450.00