Subtotal: ₹ 855.00

Brands

-

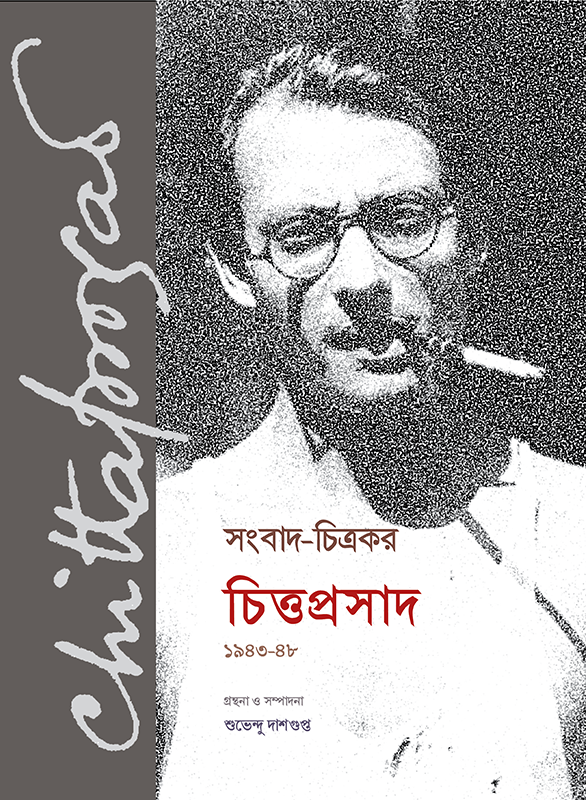

সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই বইটা চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে, চিত্তপ্রসাদের আঁকা বিশেষ ধরনের ছবি নিয়ে। ১৯৪০-এর দশক। চিত্তপ্রসাদ তখন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা প্রথমে পিপল’স ওয়র, পরে নাম বদলিয়ে পিপল’স এজ-এ ছবি আঁকছেন। প্রতিবেদন লিখছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্তপ্রসাদ পার্টির কাগজের চিত্রকর, প্রতিবেদক-চিত্রকর। এই বইটা সেই সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে।

চিত্তপ্রসাদ ছবিকে, চিত্রশিল্পকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকতা, রাজনীতিক আন্দোলন, রাজনীতিক প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদের ছবি রাজনৈতিক। এবং এই প্রত্যেকটি ছবি ও লেখার একটা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে। তার যতটা সম্ভব, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবিগুলির কয়েকটি নানা বইতে রয়েছে। বেশির ভাগই নেই। সেদিক থেকে ভাবলে বেশির ভাগ পাঠক এই সব ছবি এই প্রথম দেখবেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে ছাপা লেখাগুলি তো কমিউনিস্ট ভাবনার ইতিহাস— কখন, কোন্ সময়ে, কী বিষয়ে, কেন, কমিউনিস্ট পার্টি এমন ভেবেছে, লিখেছে, জানিয়েছে। লেখার পাশে ছবিও ইতিহাস আঁকে। ইতিহাস ব্যাখ্যা করে অন্য এক ভাষায়, অন্য এক ধরনে। চিত্তপ্রসাদ ছবি এঁকে সেই ইতিহাসের কোথাও সহকারী, কোথাও স্বাধীন রচয়িতা। সেই ইতিহাস চিত্তপ্রসাদ যেভাবে দেখেছেন, অনুভবে, ব্যাখ্যায়, পার্টির রাজনীতিক ধারণায়, নিজের রাজনীতিকতায়, শিল্পীসত্তায়, তা-ই এঁকে রেখেছেন পত্রিকার পাতায়, যা এখন ইতিহাসের মহাফেজখানায়।

এ-ও এক ধরনের চিত্রপ্রদর্শনী। বিষয় যে-ভাবে আছে সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে বিষয়কে দেখাতে চাওয়া, সে-ভাবে আঁকা। বাস্তবে যে-ভাবে এল, আছে, আসছে, আসবে, শুধু সে-ভাবেই নয়, বাস্তব যেমন হওয়াতে চায় শিল্পী সেই ভাবে।

₹ 640.00 -

মৃদুল হক / পুনম মুখোপাধ্যায়়

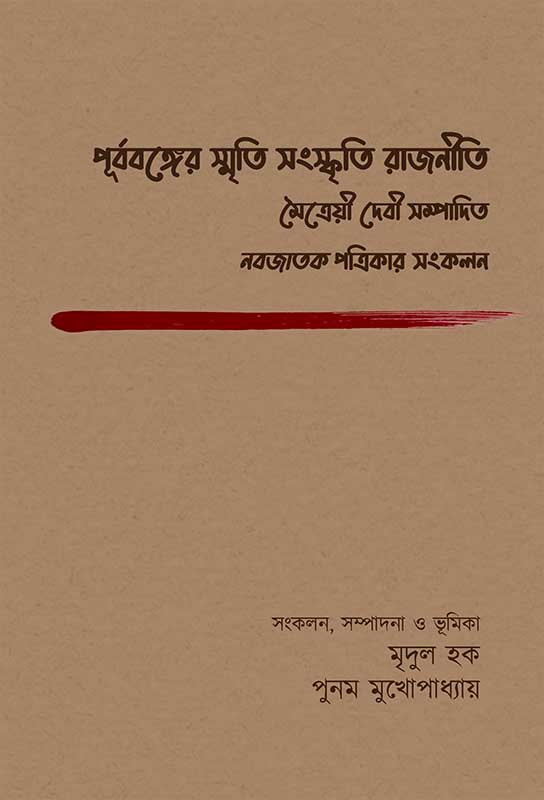

পূর্ববঙ্গের স্মৃতি সংস্কৃতি রাজনীতিকাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের কেশ চুরি যাওয়া নিয়ে ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক হারে দাঙ্গা শুরু হয়। সেই সময় থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গা সম্পর্কিত সত্য ঘটনাকে আড়াল করে ভিত্তিহীন সব গুজব এদিকের সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে শুরু করে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গার অভিঘাত পশ্চিমবঙ্গেও আছড়ে পড়ে। ১৯৬৪ সাল থেকেই মৈত্রেয়ী দেবী দুই-বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে ও সাধারণ মানুষকে দাঙ্গার গুজব সম্পর্কে সজাগ করতে নবজাতক পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। মোটকথা সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে ধারণ করে আছে নবজাতক পত্রিকা।

₹ 550.00 -

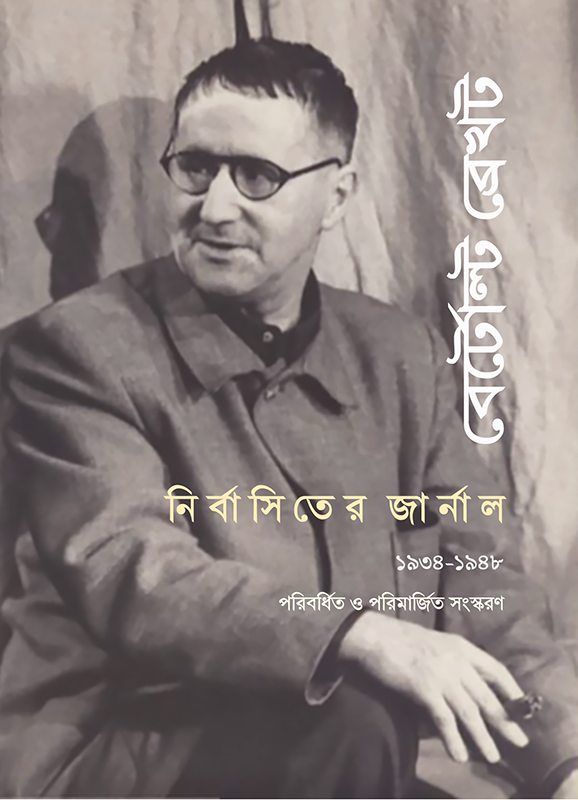

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট

নির্বাসিতের জার্নাল

১৯৩৪-১৯৪৮রাইখস্টাগ-এ আগুন লাগার পর-পরই ১৯৩৩-এ দেশ ছাড়েন ব্রেখট। প্রথমে প্রাগ ও ভিয়েনা হয়ে সুইজারল্যান্ড, সেখান থেকে ডেনমার্ক। বছর-পাঁচেক সেখানে থাকার পর সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে থাকেন কিছুদিন করে, তারপর ছ-বছর আমেরিকা, শেষের এক বছর কাটে সুইজারল্যান্ডে। অবশেষে খণ্ডিত দেশে, পূর্ব বার্লিন ফেরেন, ১৯৪৮।

নির্বাসনের দিনগুলিতে নাটক ও কবিতার পাশাপাশি প্রায় নিয়মিত এই দিনলিপি লিখে গেছেন তিনি। লেখা বাহুল্য যে যার একটা নির্বাচিত খণ্ডাংশই এই বইয়ে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইয়ের আগের সংস্করণে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছ-বছরের বয়ান ছিল, এই সংস্করণে পরের আট বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮-এ দেশে ফেরা পর্যন্ত দিনলিপির নির্বাচিত বয়ান যোগ করে আপাতত এই কাজ শেষ হল।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00 -

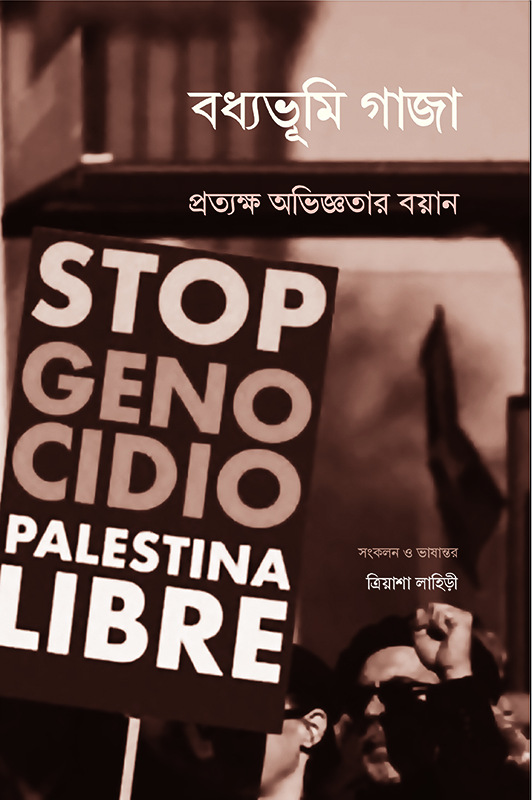

বধ্যভূমি গাজা

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ানসংকলন ও ভাষান্তর : ত্রিয়াশা লাহিড়ী

পালেস্তাইন ও ইজরায়েলের সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিহাস আজকের নয়। গত বছর ইজরায়েলের দিক থেকে তা সংঘর্ষের নতুন স্তরে পৌঁছয়।

কিন্তু যুদ্ধের তথ্যগত রিপোর্ট পড়া এক, আর যুদ্ধের নির্মমতায় দিনযাপন করা আর-এক। এই বইতে মনুষ্যেতর দিনযাপনের সেই অভিজ্ঞতার বয়ানই রয়েছে।

এখানে যাঁদের লেখা আছে তাঁদের মধ্যে একেবারে অল্পবয়সী পড়ুয়া থেকে সাংবাদিক, গায়ক, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবী, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী— অনেকেই রয়েছেন। যাঁদের জবানবন্দি একত্র করা হয়েছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে আর-পাঁচজন নিরস্ত্র সাধারণ ফিলিস্তিনির মতো তারা অনেকে হয়তো ইতিমধ্যেই শহিদ হয়েছেন! অথবা অনেকে রাজনৈতিক বন্দির তকমা পেয়ে এখন জেলের গরাদের ওপারে!

তবু পালেস্তাইনের অধিবাসীরা সাহসের সঙ্গে কলম ধরেছেন। নিজেদের কথা জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, ইজরায়েলি সৈন্যরা প্রতিবাদী জনতার কণ্ঠস্বরকে শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ করতে অক্ষম। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানিকে অস্বীকার করে, স্রেফ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁদের এই নিরন্তর লড়াইয়ের স্পর্ধাকে সেলাম। তাঁদের লেখা সমস্ত অক্ষর সীমান্ত পেরিয়ে যেন সকলের কাছে পৌঁছয়, এই এ-বইয়ের উদ্দেশ্য। ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধই পারে, এই বর্বর গণহত্যা বন্ধ করতে, যুদ্ধ বন্ধ করতে, সর্বোপরি পালেস্তাইনকে স্বাধীন করতে।

₹ 180.00 -

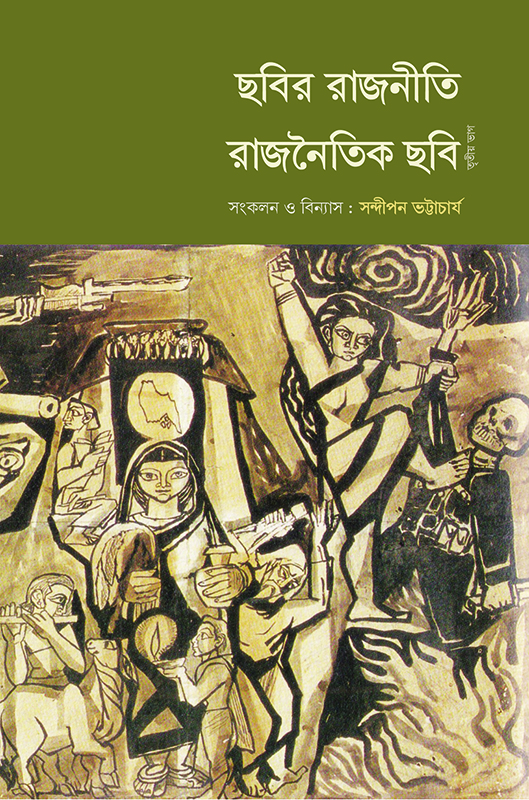

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

তৃতীয় ভাগসংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

এ বই যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এ বিষয়ে আর-একটিও বাংলা বই ছিল না, এবং এখনও, খুব সম্ভবত নেই। মাঝে যদিও, তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটা এ বইয়ের পক্ষে সুখবর নয়। যদিও এই সময়ে ছবি ও রাজনীতি নিয়ে কথা কিছু কম হয়নি, কিন্তু এ দুয়ের পরস্পর-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার দায় এবং ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট সকলেই সুবিধামাফিক এড়িয়ে গেছেন। তাই সেই পুরনো সংকলনই ফের নতুন করে, নতুন চেহারায় বের করতে হচ্ছে, এবং সেটা তিন ভাগে ভেঙে, আর তার কারণ বিশদে বইয়ের শুরুতে বলা আছে। সেখানে এ কথাও বলা আছে যে নতুন লেখাপত্র যোগে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি ভাগও বেরোতে পারে। আগের সংকলনের সঙ্গে নতুন এই সংকলনের প্রধান প্রভেদ মুদ্রিত ছবির সংখ্যায়, আগে যে-সব ছবি ছাপা যায়নি, এবার তার অনেকটাই যোগ করা গেছে। তাতে এই সংকলনে বোধ হয় একটা পূর্ণতা এসেছে।

এই ভাগে যা আছে : ভারতীয় শিল্পকলার সামাজিক পটভূমি নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখা, চিত্তপ্রসাদ-এর দুটি লেখা ও বন্ধুকে লেখা চিঠির নির্বাচিত অংশ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি লেখা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শোভন সোম ও শুভেন্দু দাশগুপ্তের দুটি লেখা।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত, এটি এই বইয়ের তৃতীয় এবং আপাতত শেষ ভাগ।

₹ 280.00 -

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

দ্বিতীয় ভাগসংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

এ বই যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এ বিষয়ে আর-একটিও বাংলা বই ছিল না, এবং এখনও, খুব সম্ভবত নেই। মাঝে যদিও, তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটা এ বইয়ের পক্ষে সুখবর নয়, যদিও এই সময়ে ছবি ও রাজনীতি নিয়ে কথা কিছু কম হয়নি, কিন্তু এ দুয়ের পরস্পর-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার দায় এবং ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট সকলেই সুবিধামাফিক এড়িয়ে গেছেন। তাই সেই পুরনো সংকলনই ফের নতুন করে, নতুন চেহারায় বের করতে হচ্ছে, এবং সেটা তিন ভাগে ভেঙে, আর তার কারণ বিশদে বইয়ের শুরুতে বলা আছে। সেখানে এ কথাও বলা আছে যে নতুন লেখাপত্র যোগে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি ভাগও যে বেরোতে পারে না এমন নয়। আগের সংকলনের সঙ্গে নতুন এই সংকলনের প্রধান প্রভেদ মুদ্রিত ছবির সংখ্যায়, আগে যে-সব ছবি ছাপা যায়নি, এবার তার অনেকটাই যোগ করা গেছে। তাতে এই সংকলনে যে একটা পূর্ণতা এসেছে, এ কথা বলা যায়।

এই ভাগের সূচি : রুশ বিপ্লবের প্রতিবেদন : দৈনন্দিনের নথিচিত্র। তিন রুশ শিল্পীর যৌথ সত্তা কুক্রিনিক্সি-র লেখা আমাদের যৌথদৃষ্টি : শিল্পজীবন। ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি-র লেখা ROSTA-কর্মীদের প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে শিল্পপ্রচার সম্পর্কে প্রতিবেদন। শুনুন, মায়াকোভস্কি বলছেন নিজের জীবনের কথা। মায়াকোভস্কি, ভাসিলি কামেনস্কি ও ডেভিড বারলিউক-এর ইস্তাহার শিল্পের গণতন্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ফতোয়া। মায়াকোভস্কি-কে নিয়ে য়ুরি গেরচিউক : রেমব্রান্টের পুনর্বাসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক শিল্প-সক্রিয়তা নিয়ে ডেভিড শাপিরো-র লিখেছেন সমাজবাস্তব শিল্পের ধারাপ্রকৃতি : পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব, সঙ্গে জন রিড ক্লাবের খসড়া ইস্তাহার ও আমেরিকান আর্টিস্টস’ কংগ্রেসের ঘোষণা। মেক্সিকোয় ম্যুরাল আন্দোলন নিয়ে দাভিদ আলফ্যেরো সিক্যেরাস-এর চারটি লেখা : এক নতুন ও অখণ্ড শিল্পধর্মের সন্ধানে, মেক্সিকোর সমকালীন শিল্প-অভিজ্ঞতার আলোয় লাতিন আমেরিকার বিপ্লব ও তার দৃশ্যকল্প, ছবি ও ভাস্কর্যের বৈপ্লবিক রূপান্তর দিশা, আধুনিক মেক্সিকান ছবিপত্রের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ডেভিড ক্যুনজলে লিখেছেন চিলির নতুন ছবি : বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দেওয়ালছবি ও দেওয়ালনামা। লু স্যুন-এর লেখা চিনদেশের ছবিকথা। চিনের কাঠখোদাই : আন্দোলনের আরও কথা। এড্রিয়ান হেনরি-র লেখা শিল্পিত ঘটনার রাজনীতি পরিবেশ, সঙ্গে চারটি সংযোজন : আমাদের স্বপ্নের মিউকাস মেমব্রেন, গুস্তাভ মেৎসগার-এর স্বয়ংবিনাশী শিল্পের তিনটি ইস্তাহার, ফ্রান্স : মে-দিনের ছাত্রবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক : বড় হরফের দেওয়ালনামা।

প্রথম ভাগটি আগেই প্রকাশিত, তৃতীয় এবং শেষ ভাগটিও এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

₹ 560.00 -

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

প্রথম ভাগসংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

এ বই যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এ বিষয়ে আর-একটিও বাংলা বই ছিল না, এবং এখনও, খুব সম্ভবত নেই। মাঝে যদিও, তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটা এ বইয়ের পক্ষে সুখবর নয়, যদিও এই সময়ে ছবি ও রাজনীতি নিয়ে কথা কিছু কম হয়নি, কিন্তু এ দুয়ের পরস্পর-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার দায় এবং ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট সকলেই সুবিধামাফিক এড়িয়ে গেছেন। তাই সেই পুরনো সংকলনই ফের নতুন করে, নতুন চেহারায় বের করতে হচ্ছে, এবং সেটা তিন ভাগে ভেঙে, আর তার কারণ বিশদে বইয়ের শুরুতে বলা আছে। সেখানে এ কথাও বলা আছে যে নতুন লেখাপত্র যোগে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি ভাগও যে বেরোতে পারে না এমন নয়। আগের সংকলনের সঙ্গে নতুন এই সংকলনের প্রধান প্রভেদ মুদ্রিত ছবির সংখ্যায়, আগে যে-সব ছবি ছাপা যায়নি, এবার তার অনেকটাই যোগ করা গেছে। তাতে এই সংকলনে যে একটা পূর্ণতা এসেছে, এ কথা বলা যায়।

এই ভাগে যা আছে : অনোরে দোমিয়ে-কে নিয়ে শার্ল বোদল্যের-এর লেখা, দোমিয়ে-র চিঠি, দোমিয়ে-র সময়কাল নিয়ে প্রতিবেদন। পারি কম্যুন : গুস্তাব কুরবে-র দুটি চিঠি। ক্যোথে কোলভিৎস-কে নিয়ে ভেরনের টিম-এর লেখা, কোলভিৎস-এর ডায়েরি, ক্যোথের সময়যাত্রা। গেয়ৰ্গ বুশমান-এর লেখা বিশের দশকে জার্মানি : সক্রিয় রাজনীতি ছবির কর্মপ্রত্যয়। গেয়ৰ্গ গ্রোস-এর আত্মকথা পদাতিকের জবানবন্দি, গ্রোস-এর ছবি নিয়ে প্রেমের ছবি ঘৃণার শৈলী। পিটার সেলজ-এর লেখা জন হার্টফিল্ড : ফ্যাসিবিরোধী আলোর কারিগর, জন হার্টফিল্ড ও ‘সচিত্র মজদুর বার্তা’, ওয়ান ম্যান’স ওয়র এগেনস্ট হিটলার। পল হোগার্থ-এর লেখা চিত্রসাংবাদিকতার অন্য ইতিহাস : দৈনন্দিনের চিত্রনথি।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগও প্রকাশিত হয়েছে।

₹ 480.00 -

বব মার্লে

রক রেগ্যে রাস্তা আর শিকড়ের গানবব মার্লে গান গাইতেন। বুক নিংড়ে গাইতেন। জামাইকায় থাকতেন তিনি, ফিরতে চাইতেন নিজভূমি আফ্রিকায়– তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্যদের মতো। এঁরা রাস্তাফারিয়ান। রাস্তা-র দর্শন গুরুবাদী, ইথিওপিয়ার রাজা প্রথম হাইলি সুলাসি-কে এঁরা মনে করেন পুনরুত্থিত খ্রিস্ট, আর সেই নিয়ে খ্রিস্টানদের সঙ্গে এঁদের ঝগড়া। বস্তুত এ এক প্রান্তিক দর্শন, জীবনের বহু কিছু এখানে আশ্চর্য সরলতায় জড়িয়ে আছে। গান আর দর্শন এখানে একাকার, এর কোন কিছুকেই পরস্পরের থেকে ঠিক আলাদা করা যায় না।

এই বইয়ে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া রাস্তা গোষ্ঠীর সাঙ্গীতিক কণ্ঠস্বর বব মার্লে-র সাতটি সাক্ষাৎকারের সম্পাদিত বয়ান, আর তাঁর সুখ্যাত কয়েকটি গানের কথা– যেখানে পাওয়া যাবে তাঁর মর্মজীবনের কথা। আর তাঁর কর্মজীবনের কথা আছে সংশিষ্ট পঞ্জিতে।

মার্লে-র গান যাঁরা শুনেছেন, আশা করা যায় এই বইতে তাঁরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন।

₹ 220.00 -

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

রাজনৈতিক আলোকচিত্র

গোবিন্দ বিদ্যার্থী সুনীল জানাএই বইটা দু-জন আলোক-চিত্রকর গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও সুনীল জানার আলোকচিত্র নিয়ে।

আলোকচিত্র নিজেই কথা বলে। যা দেখায়, তার থেকে একটু বেশি বলে। আলোকচিত্রের দর্শক, পাঠক আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে আলোকচিত্রের বিষয়ে, বিষয়ের ব্যাখ্যায়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, ইতিহাসে অংশগ্রহণ করে।

আলোকচিত্র এক অর্থে ইতিহাস। আলোকচিত্রে সমকালের ইতিহাস। আলোকচিত্রীর দেখা ও দেখানো ইতিহাস। ইতিহাস আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে স্মৃতি, সময়কাল, সাক্ষ্য।

মেনে নিতেই হবে আলোকচিত্রের পক্ষ আছে। পক্ষপাত আছে। এই বইটার ছবিও পক্ষপাতিত্বের ছবি। একটা শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ছবি। আলোকচিত্র নিছক নথি নয়, একটা অস্তিত্ব, একটা মূল্যায়ন এবং তা শ্রেণিপক্ষপাত-নির্ভর।

ইতিহাস পড়া ও ইতিহাস দেখার মধ্যে পার্থক্য— দেখানো-ইতিহাসকে ‘বেশি’ বাস্তব মনে হয়। ইতিহাসকে পালটে দেওয়া, মুছে দেবার কালে আলোকচিত্রের ভূমিকা আরও বেড়ে যায়। রাজনীতিক ইতিহাসের এক জরুরি তথ্যসূত্র রাজনীতিক আলোকচিত্র।

এই সংগ্রহটি একটি পরিবারের মাধ্যমে পাওয়া। গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও সুনীল জানা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকের সদস্য। পার্টিতে তাঁদের নিয়ে আসেন পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশি। সুনীল জানা পার্টিতে আসার আগেই আলোকচিত্রী। সুনীলের অনুপ্রেরণায় গোবিন্দর আলোকচিত্রে আগ্রহ। এঁরা দু-জনেই ছিলেন পার্টি কমিউনের বাসিন্দা। এঁদের দু-জনের সেই সময়কার কিছু আলোকচিত্র নিয়ে এই বই।

₹ 1,150.00 -

জাঁ-পল সার্ত্র

গণহত্যাভিয়েতনামে মার্কিন যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে গণ-উদ্যোগে গঠিত ট্রাইবুনাল-এর (বার্ট্রান্ড রাসেল-এর সক্রিয় উদ্যোগে হয়েছিল বলে যাকে সংক্ষেপে রাসেল ট্রাইবুনাল-ও বলে) দ্বিতীয় অধিবেশনের (ডেনমার্ক, ২০ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর ১৯৬৭) একেবারে শেষ পর্বে সার্ত্র গণহত্যা নিয়ে যে-অসাধারণ ভাষণটি দিয়েছিলেন, বাংলায় ভাষান্তরিত তার বয়ানটিই এ বইয়ের একমাত্র উপজীব্য। আজও এর প্রাসঙ্গিকতা কিছুমাত্র হারায়নি। ভাষান্তরের প্রেরণা সেটাই।

₹ 80.00 -

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেনিন“লেনিনের জীবন আলোচনা করার মানে হচ্ছে, রাশিয়ার প্রোলেটারিয়ান বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস ও বিপ্লবের পরবর্তী কালের ইতিহাসের আলোচনা করা। লেনিন ও রুশীয় বিপ্লব অভেদ্য যোগসূত্রে বদ্ধ। এদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।” এই বইটিতে সেই ইতিহাস আর যোগসূত্রের কথাই বর্ণনা করেছেন লেখক।

আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে প্রকাশিত এই বই নতুন করে ছাপা হল সেই ইতিহাসের কথাই মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য।

₹ 125.00 -

বের্টোল্ট ব্রেখট

নতুন সব কিছু ভালো

সংকলিত একশো কবিতা১৯৯৭ সালে বের্টোল্ট ব্রেখট-এর (১৮৯৮-১৯৫৬) জন্মশতবর্ষের আগাম বার্তা দিতে প্রকাশিত হয়েছিল ‘নির্বাচিত ব্রেখট’ নামে একটি সংকলন। এই বইয়ের অধিকাংশ কবিতা সেই সূত্রেই অনূদিত হয়। আরও কিছু নতুন কবিতা যোগ করে এই বই ব্রেখট-এর জন্মগ্রহণের ১২৫ বছর পার করে বেরোল : ‘নতুন সব কিছু ভালো’।

কবিতাগুলি আজও এদেশে হয়তো প্রাসঙ্গিক, নতুন করে পড়ার এ একটা কারণ হতে পারে কি? সে-কথা বলবেন পাঠক।

₹ 240.00 -

মধুপ দে

রাজদ্রোহী রানি শিরোমণিকর্ণদুর্গ এবং কর্ণগড় কি এক? কর্ণগড় স্থাপনের আগে কারা রাজত্ব করত সেখানে? ভূমিজ রাজার পরে খেড়িয়া রাজারা কি রাজত্ব করতেন এখানে? কেমন করে প্রতিষ্ঠা হল কর্ণগড় রাজবংশ? মেদিনীপুরের অন্যতম বৃহৎ রাজত্ব মেদিনীপুর মহালের রাজধানী কর্ণগড়ের প্রাচীন মহিমা অনুসন্ধান। একসময়ে এই রাজ্যের রাজারা ছিলেন বাংলার নবাবের বারোহাজারি মনসবদার। নবাবের বারো হাজার সৈন্য থাকত এখানে। সাতপুরুষে পুরুষশূন্য হওয়ায় এক বিধবা নারী রানি শিরোমণি বসেছিলেন সেই রাজ্যের সিংহাসনে। কিন্তু, কী এমন করেছিলেন সেই রানি যে বীরপুরুষ ইংরেজরা তাঁকে রাজদ্রোহী রূপে বন্দি করতে বাধ্য হয়েছিল? ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজবন্দিনী সেই মহীয়সী রমণীর জীবনবৃত্তান্ত, তাঁর রণকৌশল, তাঁর পিছড়ে বর্গের মানুষের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান, মা মহামায়ার মন্দির এবং শিবায়ন কাব্যের রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কথাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

₹ 280.00 -

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পোস্টার

একটি তত্ত্বরচনার প্রয়াসপোস্টার কাহাকে বলে, পোস্টার কয় প্রকার, পোস্টার কী ভাবে নির্মিত হয়, পোস্টারের উদ্দেশ্য কী-কী, পোস্টারে কী-কী উপাদান থাকে, পোস্টার কোথায় প্রদর্শিত হয় ইত্যাদি-ইত্যাদি আরও বিষয় ছুঁয়ে পোস্টার সংক্রান্ত একটা বই হয়তো লিখে ফেলা যেত। লেখক সে-পথে হাঁটেননি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সে-দেশের পোস্টার-শিল্পীদের বয়ান ধরে-ধরে বরং গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন পোস্টার-তত্ত্ব। তত্ত্বের ভূমি রাজনীতিক সময়। তত্ত্বের বিষয় সেই রাজনীতিক সময়ের পোস্টার।

পুরনোকে সরিয়ে নতুন পথে, নতুন ঢঙে, চলতি ধরন ছেড়ে অন্য ছকে লেখা এই তত্ত্বকথার বইও হয়ে উঠেছে প্রায় গল্পের মতো। সঙ্গে রয়েছে অনেক ছবি।

₹ 150.00 -

নোয়াম চমস্কি

গণমাধ্যমের চরিত্র“জন–সংযোগ এক বৃহৎ শিল্প। এ বাবদে এখন বছরে বিলিয়ন ডলারের হিসেবে খরচ হয়। জনতার মনকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই তার বরাবরের দায়। জন–সংযোগকে ইন্ডাস্ট্রির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পথিকৃৎ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।… জন–সংযোগের শিল্পক্ষেত্রে যারা আছেন, তারা কেউ সেখানে মজা মারার জন্য বসে নেই। তারা রীতিমতো কাজ করছেন সেখানে। তারা লোকের মনে সঠিক মূল্যবোধ চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বস্তুত, প্রকৃত গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা আছে : এ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেখানে বিশেষজ্ঞদের প্রভুর স্বার্থে কাজ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রভু মানে এই সমাজটা যাদের। জনগণের বাদবাকি অংশকে সংগঠিত হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কারণ সংগঠন মাত্রেই ঝামেলা পাকায়। টিভির সামনে এদের একা বসিয়ে রাখতে হবে, আর মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে জীবনের একমাত্র অর্থ হল চারপাশে আরও–আরও পণ্য জোটাও বা ঐ ধনী মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো জীবন কাটাও, যা তুমি টিভির পর্দায় দেখছ…।” লিখেছেন নোয়াম চমস্কি।

রাষ্ট্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার এই গণমাধ্যম। সমকালীন রাজনীতিতে তার ভূমিকা, মিথ্যে প্রচার আর তথ্যগোপনের কূটকৌশলে ব্যাপ্ত সে এক ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত। এ নিয়ে লেখার যোগ্যতম যিনি, তাঁর কলমে ক্ষুরধার এই বই।

₹ 180.00 -

স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত সম্পাদিত

গুয়ান্তানামো : স্মৃতিকথা সাক্ষাৎকার কবিতা ছবিযে-কারাগারে বসে লেখা এই বইয়ে সংকলিত কবিতাগুলি, আঁকা এ বইয়ে ছাপা ছবিগুলি, যে-জেলখানাকে নিয়ে এই লেখা এই বইয়ের অন্তর্গত স্মৃতিকথা ও ডায়েরির সমূহ বয়ান, যাকে কেন্দ্র করে নেওয়া এ বইয়ের দুটি সাক্ষাৎকার— তার নাম গুয়ান্তানামো। কুখ্যাত এই সামরিক কারাগার কিউবা বা কুবা-র একটি দ্বীপ জোর করে দখলে রেখে বানিয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র আমেরিকা।

যাঁরা খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা হয়তো পড়েছেন, শুনেছেন এই কারাগারের কথা। গুয়ান্তানামো কারাগারের কথা খবরের কাগজে শিরোনামে আসে তার ভয়ংকর, অত্যাচারী ব্যবস্থার কারণে। এই বই নির্দোষ নিরীহদের বিরুদ্ধে সেই অত্যাচার ও সন্ত্রাসের কথা নানা ভাবে বলে কবিতায়, গদ্যে, ছবিতে।২য় মুদ্রণ, ১২০ পৃষ্ঠা

₹ 200.00