Brands

-

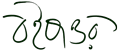

অমিয়া সেন

অরণ্যলিপি

দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত বাঙালি শরণার্থীদের চোখে-দেখা উপাখ্যান“কোন গৃহস্থ বধূর চক্ষে ও প্রাণে যে-জিনিস বেশি করে ধরা পড়া উচিত তা-ই পড়েছে ‘অরণ্যলিপি’-তে। অর্থাৎ শরণার্থীদের মন ও মানসিকতা। শরণার্থী নর-নারী-শিশুরাও যে মনাধিকারী মানুষ, তাদের মনটিকে বাদ দিয়ে কেবল কতটা জমি, কতটা টাকা, কতটা তৈজসপত্র কী ব্যবস্থায় দেওয়া হয়েছে বা হয়নি— তা দিয়ে তাদের বোঝা যাবে না। দলিল-দস্তাবেজ-সমন্বিত তথ্য ও তত্ত্ব খুব বেশি বের না হলেও, সরকারি দপ্তর থেকে যথারীতি কিছু-না-কিছু প্রকাশ হয়। কিন্তু দপ্তর-পরিবেশিত তথ্য-পর্বতের নিচে মানুষগুলি কোথায় চাপা পড়ে আছে— তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-ভয়-বেদনা নিয়ে, সে-কথা সংবেদনশীল সাহিত্যকর্মীরই দেখা সম্ভব— বিশেষ করে তিনি যদি নারী হন। যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা ও দেশত্যাগ ইত্যাদির কঠিনতম দুর্ভোগ, অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রধান শিকার হয় বোধ-হয় নারীরাই।… কিন্তু এ কেবল গৃহদাহ ও গৃহত্যাগের কথা নয়, দেশবিভাগের রক্তাক্ত পটভূমিকায় দেশত্যাগের ফলশ্রুতির কথা। কাজেই নারীর ক্ষুদ্র আঙিনার বাইরের বৃহৎ জগতের কথাও অবশ্যম্ভাবী ভাবে উপস্থিত হয়েছে। আর কথাটা উঠেছে পুনর্বসতির পরিপ্রেক্ষিতে।”

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে এ বই প্রথম প্রকাশের সময় ভূমিকায় লিখেছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। তাঁরই পরামর্শে, একজন বাঙালি শিক্ষিকা হিসেবে তরুণ উদ্বাস্তু মেয়েদের পড়ানোর জন্য অমিয়া সেন দণ্ডকারণ্যে যান। তাঁর আসল লক্ষ্য কিন্তু ছিল ‘সরকারি’ সংস্করণের বিপরীতে, এই অঞ্চলে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের অবস্থার সত্যতা খুঁজে বের করা। কারণ এই পুনর্বাসন প্রকল্প সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ছিল না বললেই চলে। দণ্ডকারণ্যে কয়েক মাস কাটানোর পর, অমিয়া সেন বিস্তারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন, যা ‘অরণ্যলিপি’-র রূপ নেয়।

প্রায় হারিয়ে-যাওয়া এই লেখা নতুন করে আবার প্রকাশিত হল আজকের পাঠকদের জন্য।

প্রথম মনফকিরা সংস্করণ

পেপারব্যাক, ২৭২ পৃষ্ঠা₹ 480.00 -

অনির্বাণ দাশ

শরীরনীতিকথাশরীর ও মন— এই দুইয়ের তথাকথিত ফারাক, এবং শুধুমাত্র জৈব উপস্থিতিমাত্র হিসাবে শরীরকে চেনার যে রেওয়াজ তাকেই নানাদিক থেকে প্রশ্ন করতে চেয়েছে এই বই। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শরীর ও তার রাজনৈতিকতার মতো গভীর বিষয়কে সহজ সাবলীল বাংলায় এখানে উপস্থাপিত করেছেন লেখক অবিশ্বাস্য আয়াসহীনতায়।

হার্ডকভার, ১৪৪ পৃষ্ঠা

₹ 300.00 -

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্য সংগ্রহ ১‘ভাষা নিজেই কথা বলে। লেখা তো পড়ার জন্যই, বলার জন্য। লেখকের ভাষা নিয়ে তাই যত কথাই বল হোক-না-কেন তার সব রহস্যই নিহিত আছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভাষার মধ্যে। যে ভাষা চলনশীল, ক্রমাগত সঞ্জীবিত। এ এমন একটি প্রবাহ, লেখা মানেই যে প্রবাহে অবগাহন। পূর্বার্জিত সম্পদের ভাগ পাওয়া, তার কাছে চিরঋণী থাকা।’

হার্ডকভার, ৩৬২ পৃষ্ঠা

₹ 750.00 -

দীপ্তনীল রায়়

পুড়ে যেতে হবে জেনো তাই‘আধুনিকতা ঐতিহাসিক কাল। আধুনিকতা হুজ্জুতে বঙ্গাল।আধুনিকতা প্রিয়জন, প্রিয় লেখক, প্রিয় বইয়ের চুপিসাড়ে মরে যাওয়া, একা-একা।সাংকেতিক ‘স্টেটাস’ ও ‘লাইক’-নির্দেশিত আত্মবিজ্ঞপ্তির এই বিদঘুটে নতুন কালচারাল লিটেরেসির সমকালে, অতীত-নিঃসারিত সাহিত্যিক আধুনিকতার ধারা-উপধারাকে ছুঁয়ে, এই বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বইপড়ার ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক স্মৃতিচারণ। যেহেতু মানুষের মৃত্যুর পরেই একমাত্র তাঁদের প্রকৃত ‘মূল্য’ বুঝতে শিখি আমরা; প্রবাহী আধুনিকতার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কখনও তাঁদের রেখে যাওয়া বই আর জাগতিক বস্তুসমূহকে আঁকড়ে ধরি, কখনও মনে-মনে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারি, কথা বলে চলেছি অন্ধকারে, একতরফা।’

হার্ডকভার, ২৯০ পৃষ্ঠা

₹ 450.00 -

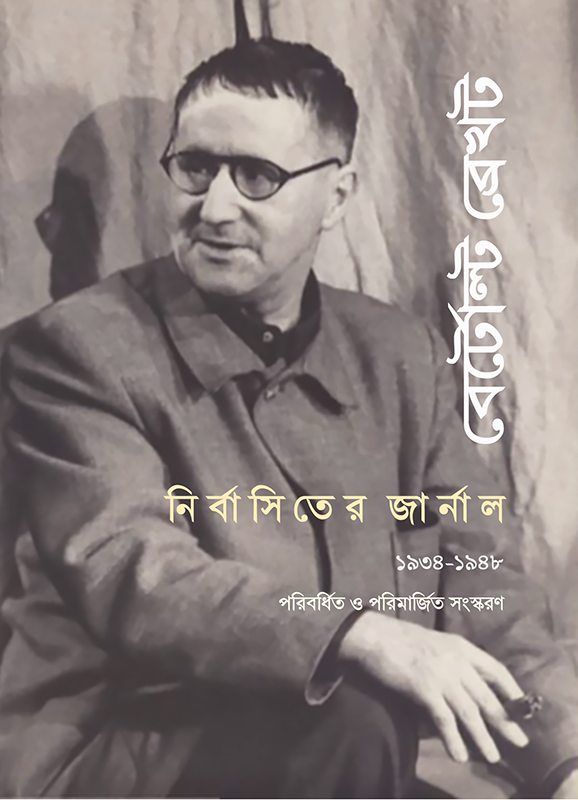

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট

নির্বাসিতের জার্নাল

১৯৩৪-১৯৪৮রাইখস্টাগ-এ আগুন লাগার পর-পরই ১৯৩৩-এ দেশ ছাড়েন ব্রেখট। প্রথমে প্রাগ ও ভিয়েনা হয়ে সুইজারল্যান্ড, সেখান থেকে ডেনমার্ক। বছর-পাঁচেক সেখানে থাকার পর সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে থাকেন কিছুদিন করে, তারপর ছ-বছর আমেরিকা, শেষের এক বছর কাটে সুইজারল্যান্ডে। অবশেষে খণ্ডিত দেশে, পূর্ব বার্লিন ফেরেন, ১৯৪৮।

নির্বাসনের দিনগুলিতে নাটক ও কবিতার পাশাপাশি প্রায় নিয়মিত এই দিনলিপি লিখে গেছেন তিনি। লেখা বাহুল্য যে যার একটা নির্বাচিত খণ্ডাংশই এই বইয়ে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইয়ের আগের সংস্করণে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছ-বছরের বয়ান ছিল, এই সংস্করণে পরের আট বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮-এ দেশে ফেরা পর্যন্ত দিনলিপির নির্বাচিত বয়ান যোগ করে আপাতত এই কাজ শেষ হল।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00 -

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

দ ত্ত কে বি নশুভেন্দু দাশগুপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন অর্থনীতি, তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, পত্রিকা করেছেন। অবসরের পর সরে এসেছেন অন্যতম আগ্রহের বিষয় শিল্পকলায়। বাংলার কার্টুন, পোস্টার ইত্যাদি জনশিল্পের নানান রূপ নিয়ে গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন, এবং এভাবে প্রায়-অবহেলিত এই সব শিল্পরূপকে নতুন করে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দ ত্ত কে বি ন : তাঁর প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস।

প্রথম সংস্করণ

পেপারব্যাক, ৭২ পৃষ্ঠা₹ 160.00 -

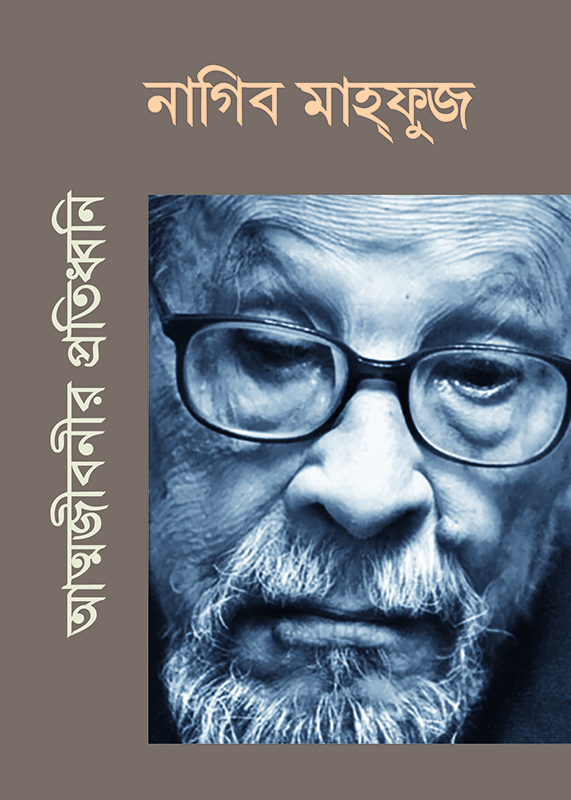

নাগিব মাহ্ফুজ

আত্মজীবনীর প্রতিধ্বনিআধুনিক আরবি সাহিত্যের এক প্রধান লেখক নাগিব মাহ্ফুজ। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি দু-দুবার লাভ করেছেন মিশরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, অন্যান্য আরও পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৮ সালের নোবেল পুরস্কার।

‘আত্মজীবনীর প্রতিধ্বনি’ কিছু চূর্ণ গদ্যের সমষ্টি। মাহ্ফুজ-এর এই গ্রন্থে রয়েছে নানান প্রবচনাত্মক বাণী, ব্যাখ্যা ও সূত্র, রূপককাহিনি ইত্যাদি। গ্রন্থের একটি গদ্যরচনার শিরোনাম ধার করে বলা যায় এই রচনাগুলি যেন মাহ্ফুজ-এর জীবনের ‘পড়ন্ত বিকেলের কথোপকথন’।

ভূমিকা গ্রন্থপ্রসঙ্গ তরজমা : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

₹ 240.00 -

সোমশঙ্কর রায় লিখিত ও চিত্রিত

পাঁচুর একাদশী“এক দেশে এক চোর ছিল। দেশের নাম, যা হোক কিছু-একটা হবে। আর চোরের নাম?… ধরা যাক, তার নাম পাঁচু। সবাই তাকে ‘পাঁচুচোর’ বলে ডাকে। এতে ওর কিছু যায়-আসে না। লোকে জানে পাঁচু চুরি করে। কিন্তু হাতেনাতে কখনও ধরা পড়েনি। শুধু একটা বিষয় কিছুতেই মাথায় ঢোকে না— ওর কাজটাকে দেশের লোক কেন ভালো চোখে দেখে না। পাঁচু শুনেছে দেশের রাজাকেও ওরা কখনও-সখনও চোর বলে। মাঝে-মধ্যে রাস্তায় দল বেঁধে ‘গলি গলি মে শোর হ্যায়, দেশের রাজা চোর হ্যায়’ বলতে-বলতে যায়। আবার কিছুদিন পরে এরাই রাজাকে মাথায় করে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আসে। পাঁচুর হিসেব মেলে না। রাজার বেলায় এক রকম, আর তার বেলায় আর-এক রকম!”

এ বইয়ে হিসেবের প্যাঁচে বিভ্রান্ত পাঁচুর গল্প বলেছে সোমশঙ্কর, যে-পাঁচু কমবেশি আমাদের পরিচিত, বা আমরাই পাঁচু। গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আঁকা সোমশঙ্করেরই অসামান্য সব ছবিতে এ বই আরও খোলতাই হয়েছে।

₹ 150.00 -

মলয় রায়

পূর্বভারতের মধ্যযুগীয় রামায়ণ : সমাজ ও জীবনভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাতেই বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ (কয়েকটি আঞ্চলিক প্রকারভেদ-সহ) অনূদিত তথা কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সহ সমৃদ্ধতর হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে আলোচনার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের রামায়ণ-অনুবাদক কবিগণ সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত করে এর স্থানীয় রূপ নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। এই অনুবাদগ্রন্থগুলি শুধু এই সব অঞ্চলের মূল্যবান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহই পরিবেশন করেনি, সেই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থগুলির মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

এই বইয়ে লেখক পূর্বভারতের প্রধান চারটি ভাষাকে অবলম্বন করেছেন— অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া এবং হিন্দি (অবধি)। প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত এই সব গ্রন্থে যে-সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণ পরিকীর্ণ হয়ে আছে, সেগুলিকে নির্বাচন ও বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলির মধ্যে যথাসম্ভব কার্যকারণ যোগসূত্র স্থাপন করা।

এই সব ভাষাবদ্ধ রামায়ণসমূহের প্রধানতম ও জনপ্রিয়তম কবিরা ছিলেন— ১. অসমিয়া : মাধব কন্দলী, ২. বাংলা : কৃত্তিবাস ওঝা, ৩. ওড়িয়া : বলরাম দাস এবং ৪. হিন্দি (অবধি) : তুলসীদাস। আলোচনার কালসীমা মোটের ওপর চোদ্দ শতক থেকে ষোলো শতকের মধ্যবর্তী সময়।

‘বাঙালির বেশবাস : বিবর্তনের রূপরেখা’ গ্রন্থের লেখক এই বইয়ে সে-আলোচনা কতটা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন, তা পাঠকের বিচার্য।

₹ 480.00 -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আছে আমার ছবি : নির্বাচিত পত্রাংশে চিত্রকরের আত্মকথা“এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের— গান আর ছবি। এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়েনি।… কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য…। আছে… আমার ছবি। কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাইনে।… প্রশংসা আমার মনকে আঁকড়ে ধরেনি… আমার ছবির প্রশংসা টেকসই কিনা সে তর্ক বাজারে ওঠেনি, আমার মনেও না। আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট।… আমার ছবির খ্যাতির সম্বন্ধেও সেই কথা।… তার… অখ্যাতির গৌরবে সে আছে ভালো…।”

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ছবি নিয়ে তাঁর এমনই সব অনুভব, ভাবনা, উপলব্ধি, উদ্বেগ, হতাশা আর উৎফুল্লতার কথা তিনি লিখেছেন অন্তরঙ্গজনকে লেখা তাঁর অজস্র চিঠিতে। তার থেকে নির্বাচন করে এই সংকলন– চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা।

সংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য।

₹ 240.00 -

গেয়র্গ ক্রিস্টফ লিশটেনব্যর্গ

বাতিল পুথিআঠারো শতকি জর্মন বৈজ্ঞানিক গেয়র্গ ক্রিস্টফ লিশটেনব্যর্গ [১৭৪২-১৭৯৯] আক্ষরিক অর্থেই বহুবিদ্যাবিশারদ হলেও— তিনি ছিলেন গবেষণানির্ভর ভৌতবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, শিল্পসাহিত্য-সমালোচক— আজ প্রাসঙ্গিক কিছু প্রবচনাত্মক উক্তির জন্য। এগুলি তিনি লেখেন কয়েকটি নোটবই জুড়ে, এবং নোটবইগুলির নাম দেন ‘বাতিল পুথি’।

প্রদীপ্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য সহকারে লিশটেনব্যর্গ-রচিত এই তীক্ষ্ণ উক্তিগুলি একদিকে যেমন প্রকট করে সমাজ ও শিক্ষার ভানসর্বস্বতা, তেমনই আর-এক দিকে বিচার করে সুবিস্তৃত দার্শনিক প্রশ্নমালা; এবং ফলে এর মধ্যে আমরা সন্ধান পাই তাঁর নিগূঢ় চিন্তার এমন সব অলিগলি যা কখনও অস্বস্তিকর এবং কখনও সরসোজ্জ্বল। এগুলির বিশেষত্ব এই যে, তা আমাদের শেখায় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রূপ সংশয়বদ্ধতা।

লিশটেনব্যর্গ সেই সব বিরল ভাবুকদের একজন, যিনি বিশ্বাস করেন সংশয়তিমিরে যাত্রা না করলে সত্যজ্ঞানের আলোকরশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় না।

তরজমা উত্তরকথন টীকা : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

₹ 180.00 -

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

গগনেন্দ্রনাথ২২৪ পৃষ্ঠা, হার্ডবাউন্ড

₹ 200.00 -

সুমন রহমান ও শাহাদুজ্জামান সম্পাদিত

দেখা না-দেখার চোখ২১৮ পৃষ্ঠা, পেপারব্যাক

₹ 450.00 -

মীজানুর রহমান সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর৪৮০ পৃষ্ঠা, হার্ডবাউন্ড

₹ 550.00