Brands

-

দীপ্তনীল রায়়

পুড়ে যেতে হবে জেনো তাই‘আধুনিকতা ঐতিহাসিক কাল। আধুনিকতা হুজ্জুতে বঙ্গাল।আধুনিকতা প্রিয়জন, প্রিয় লেখক, প্রিয় বইয়ের চুপিসাড়ে মরে যাওয়া, একা-একা।সাংকেতিক ‘স্টেটাস’ ও ‘লাইক’-নির্দেশিত আত্মবিজ্ঞপ্তির এই বিদঘুটে নতুন কালচারাল লিটেরেসির সমকালে, অতীত-নিঃসারিত সাহিত্যিক আধুনিকতার ধারা-উপধারাকে ছুঁয়ে, এই বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বইপড়ার ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক স্মৃতিচারণ। যেহেতু মানুষের মৃত্যুর পরেই একমাত্র তাঁদের প্রকৃত ‘মূল্য’ বুঝতে শিখি আমরা; প্রবাহী আধুনিকতার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কখনও তাঁদের রেখে যাওয়া বই আর জাগতিক বস্তুসমূহকে আঁকড়ে ধরি, কখনও মনে-মনে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারি, কথা বলে চলেছি অন্ধকারে, একতরফা।’

হার্ডকভার, ২৯০ পৃষ্ঠা

₹ 450.00 -

লো ক শি ল্প লো ক

নির্বাচিত প্রতিবেদনলোকশিল্প বাঁচবে না, বা সে ইতোমধ্যেই মৃত। যে-সমাজে বা যে-সব জনগোষ্ঠীতে এর বিবিধ রূপের সৃষ্টি, যে-সময়ে বা যে-ব্যবস্থায় এই সব রূপের লালন, তার কিছুই আজ আর নেই। এবং চাইলেও তা আর ফিরবে না। ফলে লোকশিল্পের যে-কোন আলোচনা, যে-কোন প্রতিবেদন সেই হারিয়ে-যাওয়া সমাজ আর ফেলে-আসা সময়ের জন্য দীর্ঘশ্বাস মাত্র।

লোকশিল্পকে যেমন তার মৌলিক রূপে আর ফেরানো যাবে না, তেমনই বাইরে থেকে অনুদান কিংবা উপদেশ দিয়ে তার অস্তিত্বের সংকট কাটবে না। অনুদানে কিছু উপকার হতে পারে, সেটা জরুরিও, কিন্তু তার রূপ পালটে বা বাণিজ্যিক ভাবে তা ব্যবহার করে এখনকার সমাজের উপযোগী করতে গেলে তার ফল হয় বিকৃত, এবং ব্যর্থ। তার উদাহরণ যে নিত্য আমাদের চোখে পড়ে না, এমনও নয়।

এখন বরং খোঁজার সময় কোথায় তার মূল, কোথায় তার জোর, আর তার জনপ্রিয়তার রহস্য। এবং সৃষ্টিশীল মানুষজন যদি সেই অনুসন্ধানের ফল আজ নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারেন, তবেই লোকশিল্পের আদত পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে।

বলা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই সংকলন। আশা করা যায়, এখানে সংকলিত প্রখ্যাত শিল্পী এবং শিল্পরসজ্ঞ, যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুসদয় দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, যামিনী রায়, মীরা মুখোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাকাচিয়ন, কমলকুমার মজুমদার, জয়নুল আবেদিন, নিখিল বিশ্বাস, কামরুল হাসান, জসীমউদ্দিন, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, সুধাংশুকুমার রায়, তারাপদ সাঁতরা, পূর্ণচন্দ্র দাস, দীপক মজুমদার, বীতশোক ভট্টাচার্য প্রমুখের লেখাপত্রে তার কিছু-কিছু সূত্র নিশ্চয় মিলবে।

সংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 380.00 -

বীতশোক ভট্টাচার্য

ছবি দেখা ছবি শেখা : সিনেমা নিয়ে লেখাবীতশোক ভট্টাচার্য-র কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ একটি যৌথ কাব্য সংকলনের মধ্য দিয়ে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম লেখাটিও প্রকাশিত হয়েছিল ঐ ১৯৭৪-এই। এর থেকে ধারণা করে নেওয়া যায়, শুরু থেকেই সিনেমা নিয়ে তিনি সমান আগ্রহী ছিলেন। বীতশোক সিনেমা নিয়ে শুধু লিখেছেন এমন না, তথ্যচিত্রের জন্য যৌথ ভাবে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, ধারাভাষ্য লিখেছেন, চলচ্চিত্র বিষয়ক বই সম্পাদনা করেছেন, এমনকী এ বিষয়ে পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গেও একসময় যুক্ত ছিলেন।

প্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধের বইয়ে চারটি সিনেমা বিষয়ক লেখা গ্রন্থিত হয়েছে, সুতরাং পাঠকের কাছে বীতশোক ভট্টাচার্য-র ভাবনার এই দিকটি একেবারে অজানা, এমন নয়। তার পরও, কবি ও সাহিত্যের নানা বিষয়ে প্রাবন্ধিক পরিচয়েই আমরা বীতশোককে বেশি জানি, তাঁর ভাবনার অন্য এই দিকটি সাধারণত আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

সিনেমা-র বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনার খানিকটা ধরা থাকল সিনেমা নিয়ে তাঁর গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত রচনার এই সংকলনে।

প্রথম সংস্করণ,

পেপারব্যাক, ১১২ পৃষ্ঠা₹ 240.00 -

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

তৃতীয় ভাগসংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

এ বই যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এ বিষয়ে আর-একটিও বাংলা বই ছিল না, এবং এখনও, খুব সম্ভবত নেই। মাঝে যদিও, তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটা এ বইয়ের পক্ষে সুখবর নয়। যদিও এই সময়ে ছবি ও রাজনীতি নিয়ে কথা কিছু কম হয়নি, কিন্তু এ দুয়ের পরস্পর-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার দায় এবং ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট সকলেই সুবিধামাফিক এড়িয়ে গেছেন। তাই সেই পুরনো সংকলনই ফের নতুন করে, নতুন চেহারায় বের করতে হচ্ছে, এবং সেটা তিন ভাগে ভেঙে, আর তার কারণ বিশদে বইয়ের শুরুতে বলা আছে। সেখানে এ কথাও বলা আছে যে নতুন লেখাপত্র যোগে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি ভাগও বেরোতে পারে। আগের সংকলনের সঙ্গে নতুন এই সংকলনের প্রধান প্রভেদ মুদ্রিত ছবির সংখ্যায়, আগে যে-সব ছবি ছাপা যায়নি, এবার তার অনেকটাই যোগ করা গেছে। তাতে এই সংকলনে বোধ হয় একটা পূর্ণতা এসেছে।

এই ভাগে যা আছে : ভারতীয় শিল্পকলার সামাজিক পটভূমি নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখা, চিত্তপ্রসাদ-এর দুটি লেখা ও বন্ধুকে লেখা চিঠির নির্বাচিত অংশ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি লেখা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শোভন সোম ও শুভেন্দু দাশগুপ্তের দুটি লেখা।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত, এটি এই বইয়ের তৃতীয় এবং আপাতত শেষ ভাগ।

₹ 280.00 -

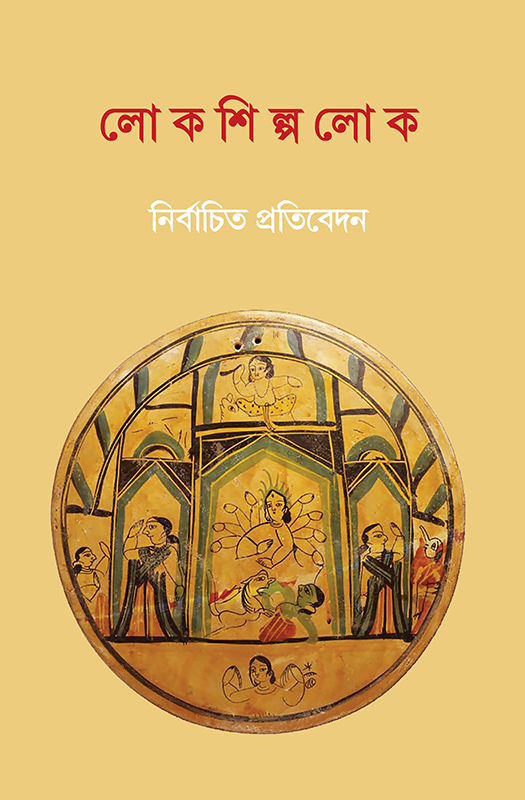

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

দ্বিতীয় ভাগসংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

এ বই যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এ বিষয়ে আর-একটিও বাংলা বই ছিল না, এবং এখনও, খুব সম্ভবত নেই। মাঝে যদিও, তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটা এ বইয়ের পক্ষে সুখবর নয়, যদিও এই সময়ে ছবি ও রাজনীতি নিয়ে কথা কিছু কম হয়নি, কিন্তু এ দুয়ের পরস্পর-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার দায় এবং ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট সকলেই সুবিধামাফিক এড়িয়ে গেছেন। তাই সেই পুরনো সংকলনই ফের নতুন করে, নতুন চেহারায় বের করতে হচ্ছে, এবং সেটা তিন ভাগে ভেঙে, আর তার কারণ বিশদে বইয়ের শুরুতে বলা আছে। সেখানে এ কথাও বলা আছে যে নতুন লেখাপত্র যোগে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি ভাগও যে বেরোতে পারে না এমন নয়। আগের সংকলনের সঙ্গে নতুন এই সংকলনের প্রধান প্রভেদ মুদ্রিত ছবির সংখ্যায়, আগে যে-সব ছবি ছাপা যায়নি, এবার তার অনেকটাই যোগ করা গেছে। তাতে এই সংকলনে যে একটা পূর্ণতা এসেছে, এ কথা বলা যায়।

এই ভাগের সূচি : রুশ বিপ্লবের প্রতিবেদন : দৈনন্দিনের নথিচিত্র। তিন রুশ শিল্পীর যৌথ সত্তা কুক্রিনিক্সি-র লেখা আমাদের যৌথদৃষ্টি : শিল্পজীবন। ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি-র লেখা ROSTA-কর্মীদের প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে শিল্পপ্রচার সম্পর্কে প্রতিবেদন। শুনুন, মায়াকোভস্কি বলছেন নিজের জীবনের কথা। মায়াকোভস্কি, ভাসিলি কামেনস্কি ও ডেভিড বারলিউক-এর ইস্তাহার শিল্পের গণতন্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ফতোয়া। মায়াকোভস্কি-কে নিয়ে য়ুরি গেরচিউক : রেমব্রান্টের পুনর্বাসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক শিল্প-সক্রিয়তা নিয়ে ডেভিড শাপিরো-র লিখেছেন সমাজবাস্তব শিল্পের ধারাপ্রকৃতি : পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব, সঙ্গে জন রিড ক্লাবের খসড়া ইস্তাহার ও আমেরিকান আর্টিস্টস’ কংগ্রেসের ঘোষণা। মেক্সিকোয় ম্যুরাল আন্দোলন নিয়ে দাভিদ আলফ্যেরো সিক্যেরাস-এর চারটি লেখা : এক নতুন ও অখণ্ড শিল্পধর্মের সন্ধানে, মেক্সিকোর সমকালীন শিল্প-অভিজ্ঞতার আলোয় লাতিন আমেরিকার বিপ্লব ও তার দৃশ্যকল্প, ছবি ও ভাস্কর্যের বৈপ্লবিক রূপান্তর দিশা, আধুনিক মেক্সিকান ছবিপত্রের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ডেভিড ক্যুনজলে লিখেছেন চিলির নতুন ছবি : বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দেওয়ালছবি ও দেওয়ালনামা। লু স্যুন-এর লেখা চিনদেশের ছবিকথা। চিনের কাঠখোদাই : আন্দোলনের আরও কথা। এড্রিয়ান হেনরি-র লেখা শিল্পিত ঘটনার রাজনীতি পরিবেশ, সঙ্গে চারটি সংযোজন : আমাদের স্বপ্নের মিউকাস মেমব্রেন, গুস্তাভ মেৎসগার-এর স্বয়ংবিনাশী শিল্পের তিনটি ইস্তাহার, ফ্রান্স : মে-দিনের ছাত্রবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক : বড় হরফের দেওয়ালনামা।

প্রথম ভাগটি আগেই প্রকাশিত, তৃতীয় এবং শেষ ভাগটিও এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

₹ 560.00 -

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

প্রথম ভাগসংকলন ও বিন্যাস : সন্দীপন ভট্টাচার্য

এ বই যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এ বিষয়ে আর-একটিও বাংলা বই ছিল না, এবং এখনও, খুব সম্ভবত নেই। মাঝে যদিও, তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটা এ বইয়ের পক্ষে সুখবর নয়, যদিও এই সময়ে ছবি ও রাজনীতি নিয়ে কথা কিছু কম হয়নি, কিন্তু এ দুয়ের পরস্পর-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার দায় এবং ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট সকলেই সুবিধামাফিক এড়িয়ে গেছেন। তাই সেই পুরনো সংকলনই ফের নতুন করে, নতুন চেহারায় বের করতে হচ্ছে, এবং সেটা তিন ভাগে ভেঙে, আর তার কারণ বিশদে বইয়ের শুরুতে বলা আছে। সেখানে এ কথাও বলা আছে যে নতুন লেখাপত্র যোগে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি ভাগও যে বেরোতে পারে না এমন নয়। আগের সংকলনের সঙ্গে নতুন এই সংকলনের প্রধান প্রভেদ মুদ্রিত ছবির সংখ্যায়, আগে যে-সব ছবি ছাপা যায়নি, এবার তার অনেকটাই যোগ করা গেছে। তাতে এই সংকলনে যে একটা পূর্ণতা এসেছে, এ কথা বলা যায়।

এই ভাগে যা আছে : অনোরে দোমিয়ে-কে নিয়ে শার্ল বোদল্যের-এর লেখা, দোমিয়ে-র চিঠি, দোমিয়ে-র সময়কাল নিয়ে প্রতিবেদন। পারি কম্যুন : গুস্তাব কুরবে-র দুটি চিঠি। ক্যোথে কোলভিৎস-কে নিয়ে ভেরনের টিম-এর লেখা, কোলভিৎস-এর ডায়েরি, ক্যোথের সময়যাত্রা। গেয়ৰ্গ বুশমান-এর লেখা বিশের দশকে জার্মানি : সক্রিয় রাজনীতি ছবির কর্মপ্রত্যয়। গেয়ৰ্গ গ্রোস-এর আত্মকথা পদাতিকের জবানবন্দি, গ্রোস-এর ছবি নিয়ে প্রেমের ছবি ঘৃণার শৈলী। পিটার সেলজ-এর লেখা জন হার্টফিল্ড : ফ্যাসিবিরোধী আলোর কারিগর, জন হার্টফিল্ড ও ‘সচিত্র মজদুর বার্তা’, ওয়ান ম্যান’স ওয়র এগেনস্ট হিটলার। পল হোগার্থ-এর লেখা চিত্রসাংবাদিকতার অন্য ইতিহাস : দৈনন্দিনের চিত্রনথি।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগও প্রকাশিত হয়েছে।

₹ 480.00 -

সুমন রহমান ও শাহাদুজ্জামান সম্পাদিত

দেখা না-দেখার চোখ২১৮ পৃষ্ঠা, পেপারব্যাক

₹ 450.00 -

মীজানুর রহমান সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর৪৮০ পৃষ্ঠা, হার্ডবাউন্ড

₹ 550.00 -

সুহৃদকুমার ভৌমিক

ঝাড়খণ্ডের ডায়েরিঅধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক (জন্ম ১৯৪০) প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের প্রাচীনতম নরগোষ্ঠী সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতির সংস্কৃতির উপর কাজ করছেন। তাঁর মতে, বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি মূলত দাঁড়িয়ে আছে এই সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা ও ধারণার উপর। বাঙালির উচ্চারণ ও ছন্দ এবং ভাব বিনিময়ের জন্য গদ্যের ভঙ্গি, উভয়ই তৈরি হয়েছিল খেরোয়াল অর্থাৎ সাঁওতাল প্রমুখ মানুষের দ্বারা – এই কেন্দ্রীয় ধারণা তিনি প্রকাশিত বহু রচনায় বিশদ করেছেন। তাঁর রচিত বহু বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই ও প্রবন্ধের সংকলন ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে মনফকিরা। সাম্প্রতিক এই বইয়ে রয়েছে বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে লেখকের গবেষণাসূত্রে পরিভ্রমণের ফলস্বরূপ নানা স্বাদের কয়েকটি রচনা। তার মধ্যে তাঁর রাঁচি ভ্রমণের স্মৃতিও যেমন আছে, তেমনই আছে বিহারের টুসু উৎসব নিয়ে তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের বিবরণ, তাঁর সাঁওতালি ভাষা চর্চার প্রথম যুগের কথা যেমন আছে, তেমনই আছে ওঁরাওদের কারাম পরবের কথা। সব মিলিয়ে, পাঠকদের এ বই এক অন্য জগতের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের ধারণা।

নতুন মুদ্রণ, ৯৬ পৃষ্ঠা

₹ 220.00 -

প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথনিজের স্বভাব ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন– ‘আমি কঠিনত্বক্ ফলের মত– নিজের অন্তরকে আমি নিজের বাহিরে আনিতে পারি না। যদি আমার ভিতরে কোনও রসশস্য থাকে, যে ব্যক্তি বলপূর্বক ভাঙ্গিয়া আদায় করিতে পারে সেই পায়।’ প্রমথ চৌধুরী ছিলেন নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি, যিনি রবীন্দ্রনাথের সেই রসশস্য আদায় করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর সমস্ত লেখাই এ বইয়ে সংকলিত হয়েছে।

পরিবর্ধিত সংস্করণ / নতুন মুদ্রণ, ১০২ পৃষ্ঠা

₹ 220.00 -

সুহৃদকুমার ভৌমিক

আর্য রহস্যআর্য মানে যে কৃষক, স্থায়ী গৃহস্থ, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। আর ঋগ্বেদের বিরাট অংশ হল চাষবাস বিষয়ক মন্ত্র। তাই য়ুরোপীয় কোন-কোন পণ্ডিত ঠাট্টা করে বলতেন, ঋগ্বেদ হল চাষার গান। এই উক্তিতে আমাদের অনেক পণ্ডিতের মনে কষ্টও হয়েছে। “বেদের বহু স্তোত্রে চাষের কথা আছে। ভূমি সুজলা সুফলা হয়, তাহার জন্য দেবতাদের নিকট অনেক প্রার্থনাও আছে। সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্ত হইল, বৈদিক স্তোত্রকারগণের যে সমাজ তাহা সভ্যতার আদিম বা চাষের স্তরে মাত্র উঠিয়াছিল। তাঁহারা মন্তব্য করিলেন, বৈদিক মন্ত্র সব চাষার গান।” কথাটা কিন্তু অমূলক নয়। কারণ শব্দবিচার করে আমরা জানতে পারব— আর্য শব্দের মৌলিক অর্থই হল কৃষক।

আজকের দিনে অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতই বলছেন, তামাম পৃথিবীতে যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দের অপব্যাখ্যা হয়েছে, তার মধ্যে ‘আর্য’ শব্দটি বোধ হয় সবচেয়ে অভাগা। এর পেছনে কাজ করেছে পাশ্চাত্যের গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী বাসনা। সংস্কৃতিতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্বের সূত্রে আর্য জাতি সম্পর্কে প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটনই এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সব অর্থেই এ বই বিস্ফোরক বই, প্রচলিত ধ্যানধারণা নাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রথম বইপত্তর সংস্করণ, ৬৮ পৃষ্ঠা

₹ 160.00 -

বীতশোক ভট্টাচার্য-এর অগ্রন্থিত গদ্যের সংকলন ১

অগ্রন্থিত বীতশোকবীতশোক কবিতাকার, বীতশোক প্রবন্ধকার— তুল্যমান বিচারে কোন দিকটির পাল্লা ভারি হবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। অথবা এমন বললে যথার্থ হবে, তাঁর জীবনে কবিতা নির্মাণের পাশাপাশি ভাবনামূলক গদ্য নির্মাণের একটি সমান্তরাল ও সমৃদ্ধ ধারা প্রবাহিত ছিল। আর এ দুটো ধারা, মনে হবে, যেন পরস্পরের পরিপূরক; একে অন্যকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত, একে অন্যকে সমর্থনে উন্মুখ। বীতশোকের কবিতার বইয়ের সংখ্যা বারোটি, তার ভেতর একটি কবিতা সংগ্রহ, যদিও সেটি নির্বাচিত ও অসম্পূর্ণ, একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। তাঁর গদ্য-গ্রন্থের সংখ্যাও বারো। তবু বীতশোকের অনেক প্রবন্ধ/নিবন্ধ অগ্রন্থিত থেকে গেছে।

প্রায় চল্লিশ বছরের সময়সীমার ভেতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিচিত্র সব লেখাকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করা যায়। এই সংকলনের প্রথম খণ্ডে তাঁর তরুণ বয়সের লেখাগুলো সংকলিত হল, এর সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তাঁর লেখা অনেকগুলো রচনা এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের বিষয়ে কিছু গদ্য। এই বিন্যাস মূলত বিষয়নির্ভর, এবং এতে বীতশোকের গদ্যশৈলীর বিবর্তনের রূপটিও একভাবে বিধৃত থাকল।₹ 350.00 -

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

উদরপুরাণ এবং অন্যান্য বৈঠকি গল্পপটলডাঙায় চাটুজ্জেদের রোয়াক থেকে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন হয়ে তা-বড়ো বাবু ও বিবির বৈঠকখানায়-মজলিশে-আসরে-বাসরে যে-অফুরান আড্ডা-সংস্কৃতি বজায় রেখেছে বাঙালি, তার কোন ইতিহাস লেখা হয়নি আজও। আড্ডা-সাহিত্য বলে আমাদের তেমন কিছু নেই। যা আছে, তা হল বহু প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা অজস্র গালগপ্পো। গালগপ্পোর সঙ্গে আড্ডার সম্পর্ক দু-ভাবে : এক ধরনের গালগপ্পো আড্ডাজাত, আড্ডা ছাড়া আর কোন কারখানা থেকেই তা উৎপন্ন করা যাবে না; আর-এক ধরনের গালগপ্পো আড্ডা-উপযোগী, অর্থাৎ যা জুতসই ভাবে পরিবেশিত হলে যে-কোন আড্ডাই জমে উঠতে বাধ্য। এরকমই কিছু গালগপ্পো করা হয়েছে এখানে, যাকে আমরা ‘বৈঠকি গল্প’ বলা সংগত মনে করেছি। বাঙালির আড্ডার ‘হেভি ইন্ডাস্ট্রি’ এককালে যে-সব রথী-মহারথীর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাঁদের বেশির ভাগই নেই আজ। কিন্তু যাঁরা নিদেনপক্ষে কুটিরশিল্প চালাতে উৎসাহী, তাঁদের এসব রসদ কিছু পরিমাণে কাজে লাগবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম সংস্করণ, ২১৬ পৃষ্ঠা

₹ 280.00 -

আশীষ লাহিড়ী

বুদ্ধিজীবীর ভাববিশ্ব : সংশয়ে প্রত্যয়ে নির্মাণে বর্জনেযে-কোন চলতি আধুনিক বাংলা পরিভাষার মতন বুদ্ধিজীবী কথাটাকেও বোঝবার সহজ রাস্তা হচ্ছে কথাটাকে ইংরেজি করে ফেলা। কে না জানে, যুক্তিবাদ যেমন আসলে র্যাশনালিজমের অনুবাদ, বুদ্ধিজীবীও তেমনি ইন্টেলেকচুয়াল-এর বাংলা। আর ইংরেজি ইন্টেলেকচুয়াল বিশেষ্যটি ফরাসি আঁতেলেকতুয়েল-এর সগোত্র। ফ্রান্সে intellectual কথাটা চালু হয় উনিশ শতকের শতকের শেষ দিকে, ফরাসি রাষ্ট্রের চরম ইহুদি-বিদ্বেষী মনোভাব-প্রসূত অবিচারের বিরুদ্ধে এমিল জোলা প্রমুখ সাহিত্যিকদের তুলাকালাম কলমি গর্জনের মধ্যে দিয়ে। চালাক বাঙালিরা সেই কথাটাকেই আপন মনের কালিমা মিশিয়ে আঁতেল শব্দটি পয়দা করেছেন। বাঙালি বুজরুক যেমন ফরাসি বুজুর্গ-এর একেবারে বিপরীত, বাঙালি আঁতেলও তেমনি ফরাসি আঁতেলেকতুয়েলের ঠিক উলটো।

একটি কথা বারে-বারেই পেয়েছে লাঘবতা/ তাহারে লঘু করিব না তো আর—এই কবিবাক্য মেনে বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী শব্দটিকে বৈতরণী পার করিয়ে দেওয়াই হয়তো সংগত ছিল। কিন্তু মনে হল, খাঁটি বুদ্ধিজীবিত্ব বলেও একটা চিরজীবী ব্যাপার আছে, তার গুরুত্বকে নতুন করে কুর্নিশ করাটা আজকের এই ভাঙা স্বপ্নের দুনিয়ায় বিশেষ করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই তাগিদ থেকেই এই বই।

₹ 180.00