Brands

-

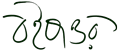

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট

নির্বাসিতের জার্নাল

১৯৩৪-১৯৪৮রাইখস্টাগ-এ আগুন লাগার পর-পরই ১৯৩৩-এ দেশ ছাড়েন ব্রেখট। প্রথমে প্রাগ ও ভিয়েনা হয়ে সুইজারল্যান্ড, সেখান থেকে ডেনমার্ক। বছর-পাঁচেক সেখানে থাকার পর সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে থাকেন কিছুদিন করে, তারপর ছ-বছর আমেরিকা, শেষের এক বছর কাটে সুইজারল্যান্ডে। অবশেষে খণ্ডিত দেশে, পূর্ব বার্লিন ফেরেন, ১৯৪৮।

নির্বাসনের দিনগুলিতে নাটক ও কবিতার পাশাপাশি প্রায় নিয়মিত এই দিনলিপি লিখে গেছেন তিনি। লেখা বাহুল্য যে যার একটা নির্বাচিত খণ্ডাংশই এই বইয়ে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইয়ের আগের সংস্করণে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছ-বছরের বয়ান ছিল, এই সংস্করণে পরের আট বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮-এ দেশে ফেরা পর্যন্ত দিনলিপির নির্বাচিত বয়ান যোগ করে আপাতত এই কাজ শেষ হল।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 260.00 -

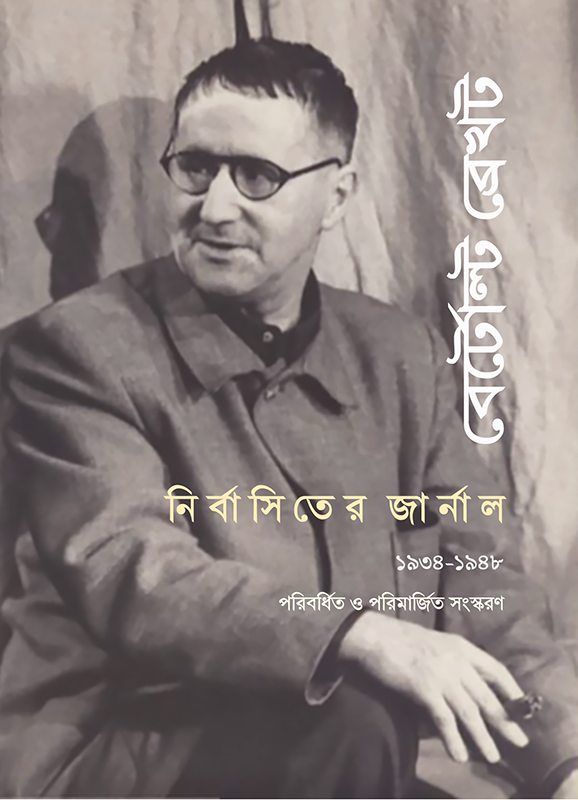

বধ্যভূমি গাজা

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ানসংকলন ও ভাষান্তর : ত্রিয়াশা লাহিড়ী

পালেস্তাইন ও ইজরায়েলের সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিহাস আজকের নয়। গত বছর ইজরায়েলের দিক থেকে তা সংঘর্ষের নতুন স্তরে পৌঁছয়।

কিন্তু যুদ্ধের তথ্যগত রিপোর্ট পড়া এক, আর যুদ্ধের নির্মমতায় দিনযাপন করা আর-এক। এই বইতে মনুষ্যেতর দিনযাপনের সেই অভিজ্ঞতার বয়ানই রয়েছে।

এখানে যাঁদের লেখা আছে তাঁদের মধ্যে একেবারে অল্পবয়সী পড়ুয়া থেকে সাংবাদিক, গায়ক, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবী, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী— অনেকেই রয়েছেন। যাঁদের জবানবন্দি একত্র করা হয়েছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে আর-পাঁচজন নিরস্ত্র সাধারণ ফিলিস্তিনির মতো তারা অনেকে হয়তো ইতিমধ্যেই শহিদ হয়েছেন! অথবা অনেকে রাজনৈতিক বন্দির তকমা পেয়ে এখন জেলের গরাদের ওপারে!

তবু পালেস্তাইনের অধিবাসীরা সাহসের সঙ্গে কলম ধরেছেন। নিজেদের কথা জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, ইজরায়েলি সৈন্যরা প্রতিবাদী জনতার কণ্ঠস্বরকে শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ করতে অক্ষম। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানিকে অস্বীকার করে, স্রেফ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁদের এই নিরন্তর লড়াইয়ের স্পর্ধাকে সেলাম। তাঁদের লেখা সমস্ত অক্ষর সীমান্ত পেরিয়ে যেন সকলের কাছে পৌঁছয়, এই এ-বইয়ের উদ্দেশ্য। ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধই পারে, এই বর্বর গণহত্যা বন্ধ করতে, যুদ্ধ বন্ধ করতে, সর্বোপরি পালেস্তাইনকে স্বাধীন করতে।

₹ 180.00 -

পাউল ক্লে

পদচিহ্ন মুছে যায়

চিত্রকরের দিনলিপি কবিতা লেখাসুইস-জার্মান শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিক পাউল ক্লে (১৮৭৯-১৯৪০)-এর ছবি (পেন্টিং ও ড্রয়িং মিলিয়ে যার সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার), তাত্ত্বিক লেখাপত্র (‘পেডাগজিকাল স্কেচবুক’, ‘অন মডার্ন আর্ট’ বা ‘দ্য থিঙ্কিং আই’ ও ‘দ্য নেচার অফ নেচার’ নামে দুটি বিশালাকার নোটবুক-এর কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে) বিশ শতকের শিল্পকলার ইতিহাসে মোড়-ফেরানো।

পাউল ক্লে-র ছবি যদিও ঘরানাহীন স্বতন্ত্র মেজাজের, তবু বিশ শতকের বিভিন্ন শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। ‘দ্য ব্লু রাইডার’, ‘দ্য ব্লু ফোর’ ইত্যাদি শিল্পীগোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। পরে শিক্ষকতা করেছেন বাউহাউস স্কুল ও ডুসেলডরফ অ্যাকাডেমিতে, সেক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিস্ময়কর। স্বভাবতই নাৎসিরা তাঁর কাজকে অধঃপতিত বা অবক্ষয়িত শিল্পের তালিকাভুক্ত করেছিল।

অন্যদিকে ১৮৯৭ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রায় নিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন তিনি, যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত শিল্প ও দর্শনভাবনার পরিচয় মেলে। এ বইয়ে তাঁর যোগ্য পুত্র ফেলিক্স ক্লে সম্পাদিত সেই দিনলিপির নির্বাচিত অংশের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর কবিতার ভাষান্তর সংকলিত হয়েছে। ক্লে-র আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ লেখাও এখানে আছে, আছে তাঁর কিছু নির্বাচিত ছবির শাদা-কালো প্রতিলিপি।

পাউল ক্লে-র ব্যাপক প্রভাব নানা ভাবে এদেশের শিল্পজগতে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর কাজ নিয়ে প্রকাশ্য চর্চা তেমন দেখি না। হয়তো এ বই সেই অভাব কিছুটা মেটাবে।

ভূমিকা ও ভাষান্তর : স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ, নতুন মুদ্রণ

₹ 350.00 -

মীরা মুখোপাধ্যায়

প্রবাহিত জীবনের ভাস্কর্য

শিল্পকথা সাক্ষাৎকার ডায়েরিউনিশশো সাতচল্লিশ-পরবর্তী এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের একটি কথিকা দিয়ে শুরু হচ্ছে এই বই, যদিও তা নেওয়া হয়েছিল সাক্ষাৎকার হিসেবে। এর পরে রয়েছে ১৯৭০ এবং ১৯৭৪— এই দুটি বছর সমগ্রত, আর ১৯৭৬ সালের একটি মাসের দিনলিপির নির্বাচিত অংশ। আরও আছে তাঁর লেখা পাঁচটি গদ্য। রয়েছে তাঁর অতুলনীয় ভাস্কর্যের অল্প কিছু ছবি। মানুষ এবং শিল্পী হিসেবে মীরা মুখোপাধ্যায়কে জানার জন্য এই বই জরুরি।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তির দিনটিকে মনে রেখে বিশেষ বইপত্তর সংস্করণ

₹ 400.00 -

জুল রেনার

কয়েক টুকরো ছেঁড়া মেঘ

নির্বাচিত দিনলিপিঅনেক লেখকেরই কাছে দিনলিপি রচনা একটা বাজে কাজ, স্রেফ সময় নষ্ট করা ছাড়া যার কোন অর্থ হয় না। দিনলিপি লিখতে বসে অকিঞ্চিৎকর সানুপুঙ্খতা, বাষ্পময় চিন্তাভাবনা আর আত্মকেন্দ্রিক আবেগময়তা এড়ানো মুশকিল, এ সবের আকর্ষণও প্রবল। উনিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যিক পিয়ের-জুল রেনার-এর দিনলিপি-র শুরু থেকেই বোঝা যায় যে, এক তরুণ লেখক সচেতন ভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখছেন এমনতর ভ্রান্তি থেকে। এ-ও বোঝা যায় যে, তিনি এমন এক লেখক যাঁর লক্ষ্য শৈলীর স্বচ্ছতা এবং ভাষার সুনির্দিষ্টতা। বস্তুত রেনার এমন ভাবে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিতে চান যার লক্ষ্য— “যাবতীয় ঘরানা থেকে মুক্ত হওয়া… এবং কী ভাবে সংহত ও প্রতিরোধকারী গদ্যে পুনর্নির্মাণ করা যায় সম্পূর্ণত শুদ্ধ এবং সরল এক জীবন।”

ফরাসি সাহিত্যে দিনলিপি এবং দিনলিপি গোত্রের রচনা পরিমাণগত ও গুণগত বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে-সবের মধ্যে অনেকগুলিই বিভিন্ন কারণে মূল্যবান, কিন্তু রেনার-এর এই দিনলিপি-র মতো এতকাল ধরে পাঠযোগ্যতা বজায় রাখতে পেরেছে তার মধ্যে মাত্র কয়েকটিই। এর জন্য রেনার-এর অদ্বিতীয় ক্ষমতার কথাই বলতে হয়। অকৃত্রিমতা ও সহজসিদ্ধতার সঙ্গে অম্লতা ও কৌণিকতার যাদুকরি সমন্বয় ঘটেছে তাঁর রচনায়। এবং তা প্রমাণ করে কী ভাবে কখনও-কখনও মানুষের ব্যক্তিসত্তা তার সরকারি ও সামাজিক সত্তাকে তুমুল ভাবে অতিক্রম করে যায়, যে-ব্যক্তিসত্তার কথা ইদানীংকার কোলাহলমুখর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের চাপে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

তরজমা উত্তরকথন টীকা : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ, ১০০ পৃষ্ঠা

₹ 180.00